Nur eine Mutation entferntIst das Vogelgrippe-Virus kurz vor Anpassung an Menschen?

In den USA grassiert das Vogelgrippe-Virus H5N1 inzwischen auf Rinderfarmen. Forscher finden nun heraus, dass eine einzige Mutation beim Virus ausreichen könnte, damit es Menschen leichter infiziert. Eine große Sorge ist, dass dies eine neue Pandemie zur Folge haben könnte.

Das Vogelgrippe-Virus H5N1 grassiert seit einigen Monaten in Geflügelbetrieben sowie in Milchbetrieben in den USA - und schürt die Angst vor einer neuen Pandemie. Mehr als 50 Infektionen bei Menschen wurden in den USA bereits festgestellt. Die meisten Menschen infizierten sich auf Milchviehbetrieben. Forscher finden nun heraus, dass eine einzelne Mutation beim Virus ausreichen könnte, um eine Ansteckung mit dem Erreger bei Menschen zu erleichtern.

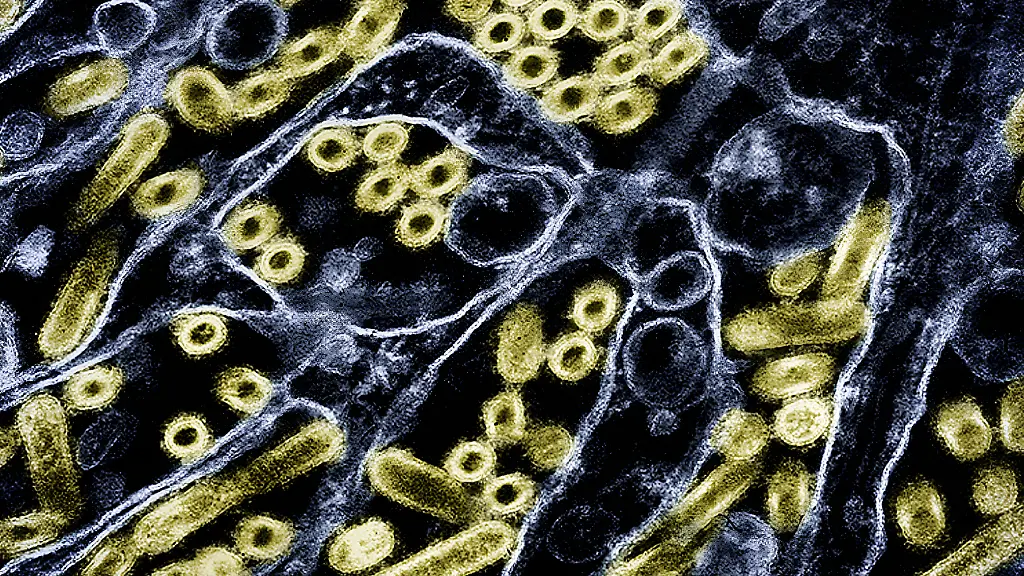

Entscheidend ist dabei die Fähigkeit des Virus, sich an Rezeptoren menschlicher Zellen binden zu können. Diese befinden sich auf der Oberfläche der Zellen. Je besser ein Virus an diese Andockstellen passt, desto leichter kann es einen Menschen infizieren.

Bisher sind H5N1-Viren gut an Zellen von Vögeln angepasst. Doch spätestens die Infektionen von Rindern in den USA machen deutlich, wie anpassungsfähig der Erreger ist. Bereits bei früheren Grippe-Pandemien hatten ganz bestimmte Mutationen an dessen Proteinen dazu geführt, dass die Grippe-Viren ihre Bindungspräferenz auf menschliche Rezeptoren umstellen konnten.

Stärkere Bindung als bei Schweinegrippe

Im Fokus dieser Anpassung steht dabei das sogenannte Hämagglutinin-Protein, mit dem sich die Viren an Zellen anheften. Das Forschungsteam um Ting-Hui Lin vom The Scripps Research Institute in Kalifornien untersuchte nun, wie stark sich dieses Protein verändern muss, damit es besser an menschliche Zellen passt. Was sie herausfanden: Nur eine einzige Mutation in dem Protein reicht vermutlich aus. Die Bindung an menschliche Zellen war den Forschenden zufolge sogar robuster als beim Schweinegrippevirus H1N1, das 2009 mehreren Hunderttausenden Menschen das Leben kostete. Eine weitere Veränderung im Genom verstärkte die Bindung zusätzlich. Die Ergebnisse erschienen in der Fachzeitschrift "Science".

Die Forscher verweisen darauf, dass man derzeit davon ausgehe, dass eine Anpassung des Virus an menschliche Rezeptoren für die Übertragung von Mensch zu Mensch nötig ist. Eine Übertragung zwischen Menschen wäre neu und ist bisher im Fall der Vogelgrippe weltweit nicht nachgewiesen worden. Wenn Menschen sich jedoch gegenseitig mit dem Vogelgrippe-Virus anstecken können, steigt das Risiko einer Pandemie.

Mutation bei Teenagern nachgewiesen

Dennoch ist die Studie kein Beweis dafür, dass eine Vogelgrippe-Pandemie kurz bevorsteht: "Obwohl diese Daten grundsätzlich sehr robust und zuverlässig sind, fehlen Infektionsdaten", mahnt Martin Schwemmle, Forschungsgruppenleiter am Institut für Virologie am Universitätsklinikum Freiburg, der nicht an der Studie beteiligt war. Nur mit diesen könne man abschätzen, inwieweit das Infektionspotenzial für den Menschen erhöht sei. Gleichzeitig handelt es sich bei der Mutation laut Schwemmle um "eine durchaus mögliche, naturnahe oder bereits beobachtete Anpassung des H5N1-Erregers an den Menschen".

Das hat sich zuletzt bestätigt: Bei einem kanadischen Teenager wurde ein Vogelgrippe-Virus entdeckt, das auch jene Mutation aufwies, welche die Forscher in der "Science"-Studie untersucht hatten. Wo der Teenager sich angesteckt hatte, ist unklar. Es wird jedoch vermutet, dass er sich bei einem Vogel infiziert hat. Laut einem Bericht im Fachjournal "Nature" hat sich das Virus dann vermutlich im Körper des Teenagers weiterentwickelt.

Allerdings weist Martin Beer, Leiter des Instituts für Virusdiagnostik (IVD) am Friedrich-Loeffler-Institut Greifswald darauf hin, dass es beim Fall in Kanada trotz insgesamt drei Mutationen nicht zur weiteren Übertragung des Vogelgrippe-Virus gekommen sei. "Insgesamt zeigen die Studie und auch der Fall in Kanada aber, dass solche Anpassungen im Hämagglutinin-Protein an den humanen Rezeptor möglich sind und bei der Überwachung und Risikoeinschätzung unbedingt beachtet werden müssen."