Trauriger Jahrestag Letzte Wandertaube starb vor 100 Jahren

30.08.2014, 11:39 Uhr

Eine ausgestopfte männliche Wandertaube.

(Foto: Ltshears, wikipedia)

Martha war die letzte ihrer Art: Obwohl einst abertausende Wandertauben beim Anflug sogar den Himmel verdunkelten, ist die Taubenart vor 100 Jahren ausgestorben. Experten wissen genau weshalb.

Vor 100 Jahren ging im Zoo von Cincinnati eine Ära zu Ende. Am 1. September 1914, gegen ein Uhr Mittag, starb Martha im Alter von 29 Jahren. Sie war die letzte ihrer Art - eine Wandertaube (Ectopistus migratorius). Noch gut 50 Jahre zuvor hätte es kaum jemand für möglich gehalten, dass ausgerechnet die Wandertaube - die häufigste Vogelart Nordamerikas, vielleicht sogar der ganzen Welt - einmal von der Erdoberfläche verschwinden könnte. Doch genau dies geschah.

Was war passiert? Vereinfacht gesagt ist Martha, oder besser: sind Marthas Artgenossen, dem Menschen in die Quere gekommen. Der machte ihnen erst den Lebensraum streitig und dann gnadenlos Jagd auf sie. Er tötete die Tiere in Massen, Zehntausende am Tag, um sie als billiges Nahrungsmittel zu verhökern - 50 Cent das Dutzend. Bis am Ende eben nur noch die eine blieb. In ihrem Käfig im Zoo erinnerte Martha die Menschen noch ein paar Jahre an das unglaubliche Sterben, dann starb auch sie.

Heute gilt Martha Umweltschützern als Symbol für das rasante Artensterben, das seit einigen Jahrhunderten auf der Erde festzustellen ist. Von den 5 bis 9 Millionen Tier- und Pflanzenarten, die es schätzungsweise auf der Erde gibt, sterben einer aktuellen Untersuchung zufolge bis zu 58.000 pro Jahr aus - viele von ihnen, bevor der Mensch sie überhaupt entdeckt und beschrieben hat. Denn bekannt im wissenschaftlichen Sinne sind gerade einmal 1,5 Millionen Arten.

Mensch lässt Arten schrumpfen

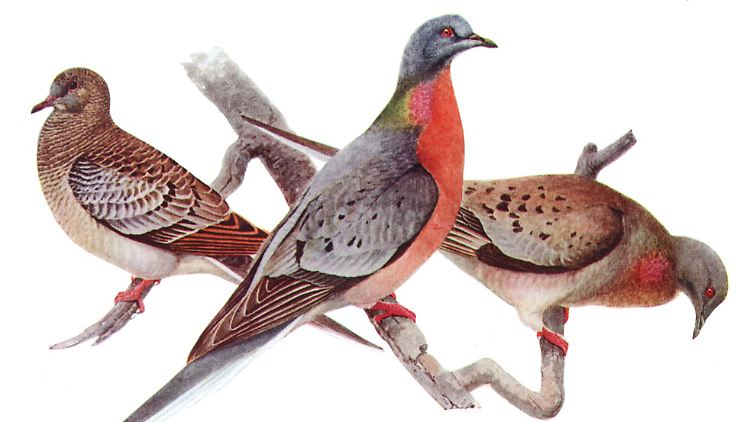

"Vögel in New York", gezeichnet von Louis Agassiz Fuertes zeigt weibliche und männliche Wandertauben.

(Foto: wikipedia)

"Es gilt als gesichert, dass der Mensch verantwortlich ist für den rapiden Verlust der Arten", sagt Konstantin Kreiser, Referent für Internationale Biodiversitätspolitik beim Naturschutzbund Deutschland (Nabu). "Viele Experten bezeichnen das, was gerade passiert, als das 6. Massensterben der Erdgeschichte – mit der Besonderheit, dass der Mensch dieses Massensterben wissentlich verursacht."

Einer dieser Experten ist der US-Wissenschaftler Stuart Pimm von der Duke Nicholas School of the Environment in Durham im US-Staat North Carolina. Anfang des Jahres stellte er eine Studie vor, in der er mit einigen Kollegen unter anderem die Geschwindigkeit des Artensterbens ermittelt hat. "Artensterben war immer ein Teil der Erdgeschichte", erklärt der Ökologe. "Aber unsere Arbeit zeigt, dass wir das Artensterben heute etwa 1000-fach beschleunigt haben im Vergleich zur Hintergrundrate."

Wie der Mensch das schafft? Er zerstört wertvolle Lebensräume, übernutzt die Ressourcen, verschmutzt die Umwelt und schleppt Arten in Gebiete ein, in denen sie nichts zu suchen haben - um nur die wichtigsten Gründe zu nennen. Das Beispiel von Martha und den Wandertauben zeigt, dass häufig wohl eine Mischung vieler Faktoren zum Untergang einzelner Arten führt.

Der Himmel verdunkelte sich

Die Vögel hatten bis ins 19. Jahrhundert hinein in großer Zahl in den östlichen Regionen Nordamerikas gelebt. Mehr oder weniger im Einklang mit der Natur, auch wenn die Wälder, in die die Schwärme auf der Suche nach Eicheln, Kastanien und Bucheckern regelmäßig einfielen, häufig Jahre brauchten, um sich zu erholen. Die Wandertauben waren in Schwärmen unterwegs, deren Ausmaße heute nur schwer vorstellbar sind. Glaubt man Beschreibungen von Zeitgenossen, verdunkelte sich der Himmel teils über Tage, wenn die Vogeltrupps darüber zogen. Ein einzelner Schwarm umfasste Millionen Tauben - und zwar Hunderte bis Tausende Millionen, von denen bis heute keine Einzige übrig blieb.

Verabschiedet sich eine Art von der Erde, geschieht das in der Regel nicht mit einem lauten Knall. Die meisten Arten sterben lautlos. Aber sie hinterlassen eine Lücke: "Jede verschwundene Art ist ein Verlust für das Ökosystem, in dem sie lebte. Es ist wie ein Netz, das immer größere Löcher bekommt", sagt Konstantin Kreiser. "Und irgendwann brechen die Ökosysteme zusammen".

Auch das Verschwinden der Wandertaube hinterließ Spuren. Ökologen gehen davon aus, dass es unter anderem die Zusammensetzung des Baumbestands in den Wäldern verändert hat. Konkret hat sich im 20. Jahrhundert die Roteiche (Quercus rubra) stärker ausgebreitet, unter anderem weil ihre Samen nicht mehr von den Vogelscharen aufgefressen wurden, berichteten US-Forscher 2003.

Artenschutz lohnt sich

"So viele Arten zu verlieren wirft ethische Fragen auf - es ist nicht nur eine Art hier und da", sagt Pimm. "Es ist eine Wahl, welche Welt wir unseren Kindern und nachfolgenden Generationen überlassen wollen. Wollen wir ihnen eine Welt übergeben, mit nur der Hälfte der jetzt lebenden Arten und extrem zerstörten Ökosystemen, die mit diesem Artenverlust einhergehen würden?"

Diese Frage muss wohl jeder für sich selber beantworten. Eigentlich lohnt sich Artenschutz schon aus egoistischen Gründen. Denn wenn wir das Gleichgewicht der Natur zu sehr durcheinander bringen, entziehen wir uns unsere Lebensgrundlage. Und irgendwann könnte dann auch der Mensch einmal zu einer bedrohten Art werden.

Und Martha? Nachdem ihre konservierten Überreste jahrzehntelang in einem Schaukasten im Smithsonian’s National Museum of Natural History zu sehen waren, verschwand Martha im Sammlungsbestand. Zum Jubiläum ihres Todes wird sie in dem Museum noch einmal zu sehen sein, frisch restauriert und auf einem Ast platziert. Allein.

Quelle: ntv.de, Anja Garm, dpa