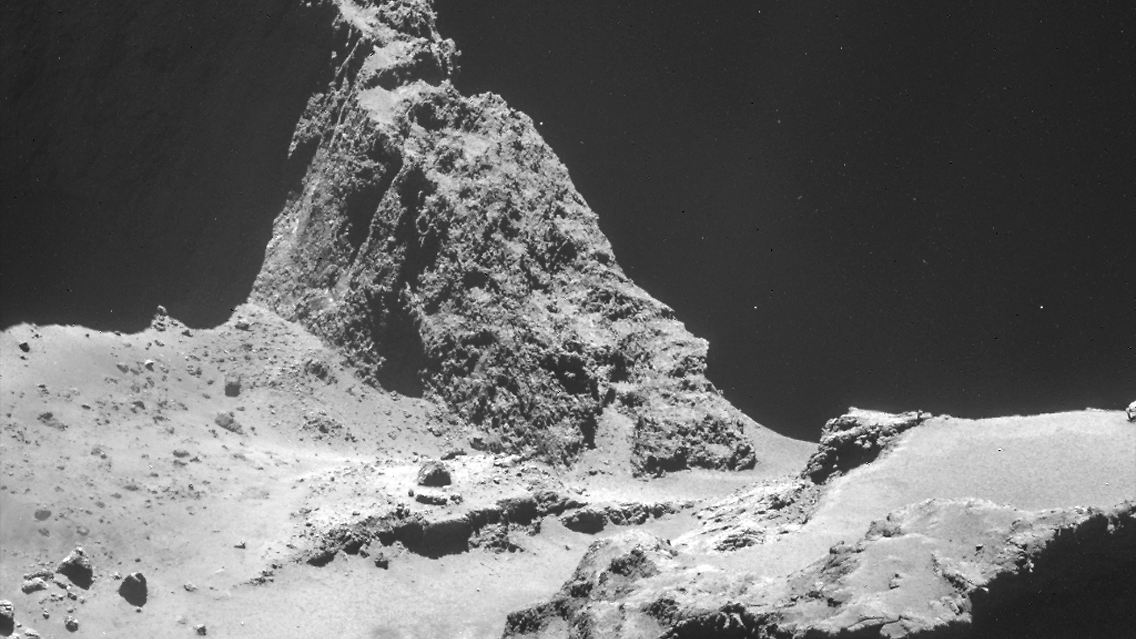

Komet kommt Zentralgestirn nah Sonde "Philae" reitet zum Sonnen-Spektakel

06.08.2015, 20:42 Uhr

Die Aktivität von "Tschuri" wird wohl im September 2015 am größten sein.

(Foto: picture alliance / dpa)

Der Komet "Tschuri" und die auf ihm sitzende Esa-Sonde "Philae" nähern sich der Sonne. Kommende Woche wird der ihr nächste Punkt erreicht - Forscher rechnen mit gigantischen Gas-Fontänen. Ob "Philae" davon etwas mitbekommt, ist noch ungewiss.

Wäre die europäische Weltraummission zum Kometen Tschurjumow-Gerasimenko - auch liebevoll "Tschuri" genannt - ein Theaterstück, würde kommende Woche der dritte Akt beginnen. Denn auf seinem Flug zur Sonne erreicht der gigantische Brocken aus Gestein, Eis und Staub am 13. August mit einer Entfernung von 186 Millionen Kilometern seinen nächsten Punkt zur Sonne. Das ist in etwa so nah, wie die Erde der Sonne ist.

Auf der Oberfläche des Kometen wird es nun Tag für Tag heißer - Gas und Staub schießen von seiner Oberfläche in riesigen Fontänen ins All. Ganz nah dabei: die Sonde Rosetta und der kühlschrankgroße Landeroboter "Philae", der quasi huckepack auf "Tschuri" mitreist. Für die an dem Projekt beteiligten Forscher wie Ralf Jaumann vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) wird es nun besonders spannend: "Jetzt geht es ja erst richtig los. Denn in der größten Sonnennähe wird auch die Ausgasung des Kometen am stärksten."

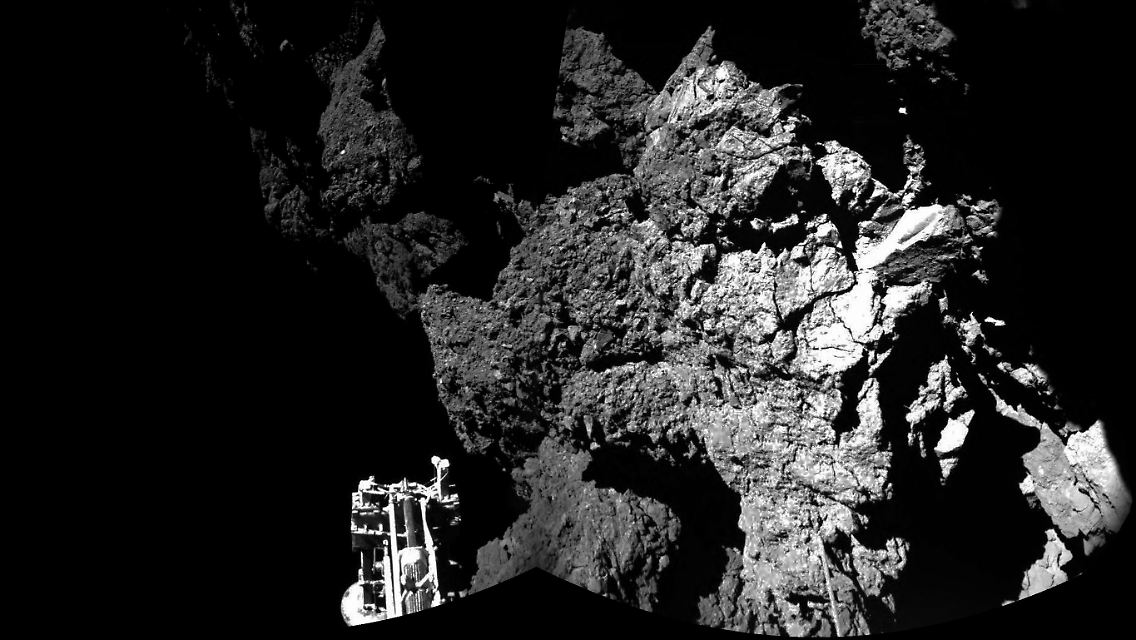

Seit elf Jahren ist die Raumsonde "Rosetta" im All, am 12. November 2014 machte sich ihre Landeeinheit "Philae" auf den Weg zum Kometen und landete in einer spektakulären Aktion auf dessen Oberfläche. "Rosetta" blieb in der Nähe von "Tschuri" - mit fast einem Dutzend Instrumenten an Bord. Sie soll den Kometen gerade in der Zeit seiner Sonnennähe beobachten.

Aktivität wird im September wohl größten sein

Laut "Rosetta"-Flugdirektor Andrea Accomazzo dürfte die Aktivität des Kolosses, der aus Gestein, Eis und Staub besteht, im September 2015 am größten sein - also erst nach dem sonnennächsten Punkt. "Die Erwärmung von "Tschuri" dauert ein bisschen", meint der Esa-Flugdirektor. Die Nähe zur Sonne sei für die Sonde "Rosetta" kein Problem. Zu "Tschuri" werde sie aber vorsichtshalber einen Sicherheitsabstand von voraussichtlich mindestens etwa 200 Kilometern einhalten. "Rosetta" muss wegen der Gas- und Staubentwicklung des Kometen vorsichtig sein. Durch den Kometenstaub hatte die Raumsonde im April vorübergehend Probleme mit der Orientierung.

Der größere Abstand von "Rosetta" zu "Tschuri" schmälere die Chancen für eine gute Verbindung zu "Philae", sagt der für den Lander zuständige Projektleiter am DLR, Stephan Ulamec. Es gebe keine verlässliche und stabile Verbindung. "Das ist das Hauptproblem", sagt Ulamec. Deshalb können die Forscher dem Roboter keine Kommandos für Experimente geben.

Woran liegt das? Durch die außerplanmäßige Landung an einem schattigen Ort war es eigentlich zu kalt für die Elektronik, sagt Ulamec. "Sie hat es trotzdem überlebt. Aber es kann sein, dass es zu thermischen Spannungen kommt und Kontakte brechen und es jetzt zu einer Art Wackelkontakt kommt." Doch das ist nur eine Annahme.

Kontakt zum Landeroboter könnte in zwei Monaten abreißen

"Philae" hatte sich zuletzt am 9. Juli gemeldet und in erster Linie Informationen über seinen eigenen Zustand geliefert. Die DLR-Forscher wollten von dem Landeroboter Bilder von dem Gelände bekommen, um zu sehen, ob sich die Umgebung seit der Landung im November verändert hat. Sie wollen organische Gase messen, die Temperatur, weitere Daten zur inneren Struktur nehmen. "Philae" soll vor Ort das Kometenmaterial - das wohl ursprünglichste und älteste Material des Sonnensystems - analysieren und damit einen Blick in die Kinderstube des Sonnensystems erlauben.

Zwei Monate bleiben noch. "Im Oktober, November sind wir so weit von der Sonne entfernt, dass keine Chance mehr besteht, den Lander zu aktivieren", sagt der DLR-Mann. Spannend wird es trotzdem bleiben. "Nächstes Jahr werden wir uns mit "Rosetta" wieder deutlich näher an "Tschuri" heranwagen können", sagt Esa-Flugdirektor Accomazzo, was schärfere Fotos ermögliche. "Dann sehen wir, was sich auf seiner Oberfläche verändert hat. Das ist genau das, was wir wollen."

Quelle: ntv.de, kst/dpa