Putin lässt sich wiederwählenRussland zwischen Massenmobilisierung und Spoilerpartei

Von Markus Lippold

Von Markus Lippold

Wenn Russland seinen neuen Präsidenten bestimmt, steht das Ergebnis bereits fest. Warum dann überhaupt Wahlen? Es geht um Scheinlegitimität und die Mobilisierung der Bevölkerung. Das sei sowohl für Putin als auch das russische Selbstbewusstsein wichtig, sagt Russland-Expertin Fürst.

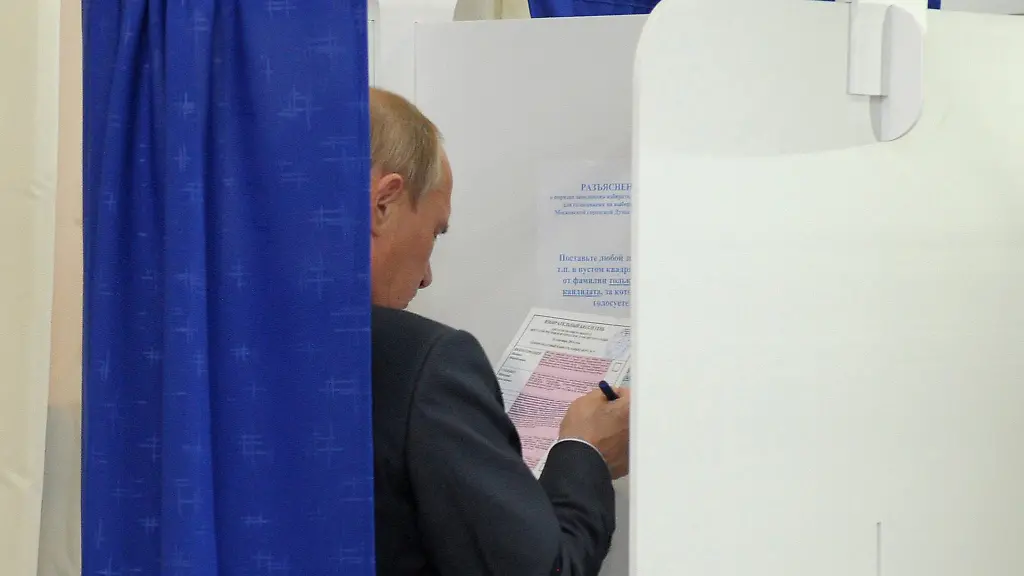

Dass der alte Präsident auch der neue sein wird, bezweifelt wirklich niemand. Bei der russischen Präsidentschaftswahl vom 15. bis 17. März wird sich Machthaber Wladimir Putin im Amt bestätigen lassen und damit voraussichtlich bis 2030 weiterregieren. Wirkliche Gegenkandidaten gibt es nicht, für eine überzeugende Mehrheit sorgen nicht zuletzt Gesetzgebung und Wahlmanipulationen.

"Die 'Wahl' ist ein autoritäres Plebiszit", konstatiert die Russland-Expertin Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Die Abstimmung sei "so stark manipuliert wie keine andere Wahl in der postsowjetischen Geschichte Russlands". Der politische Kontext sei diktatorisch, die Usurpation der Macht durch das Regime umfassend. "Es herrscht Kriegszensur. Politischer Wettbewerb wird nicht einmal simuliert."

Mit diesen Mitteln arbeitet Putins PropagandamaschineWarum aber stellt sich Putin überhaupt noch zur "Wahl"? Warum macht sich sein Machtapparat die Arbeit, das Volk an die Urnen zu rufen, um dann Wege zu finden, die Abstimmung in die gewünschte Bahn zu lenken? "Diese Wahlen stehen ganz in der sowjetischen Tradition", sagt dazu Juliane Fürst, die am Leibniz-Institut für Zeithistorische Forschung in Potsdam zur sowjetischen Geschichte forscht. "Es gab während des gesamten Bestehens der Sowjetunion immer Wahlen, nicht nur für die oberste Ebene, sondern auch auf regionaler Ebene", sagt sie ntv.de.

Das ist keine Ausnahme. Es gibt nur wenige Diktaturen, in denen nicht gewählt wird - selbst in Nordkorea wird die Bevölkerung regelmäßig zum Urnengang aufgerufen. Es geht um den Anschein von Demokratie, um das Vorgaukeln eines demokratischen Staates mit rechtsstaatlichen Prozessen. Das passt zu der Parallelwelt, die die Kreml-Propaganda seit Jahren zeichnet, in der der Westen die böse Macht ist, der sich Putin entgegenstellt.

Mobilisierung ist ein zentraler Aspekt

"Putin steht in einer langen Tradition von performativen Wahlen, in denen Wählerinnen und Wähler durch ihre Abstimmung die bestehende gesellschaftliche Ordnung bestätigen", so Fürst. Das sei sowohl für Putin als auch für das russische Selbstbewusstsein wichtig. Der performative Effekt besteht darin, dass Menschen wählen, auch wenn sie wissen, dass sie eigentlich keine wirkliche Wahl haben. Doch das Ritual, den Stimmzettel anzukreuzen, gibt ihnen genau dieses Gefühl.

Deshalb ist die Mobilisierung ein zentraler Aspekt bei diesen Wahlen. Auch in der Sowjetunion hätten alle zur Wahl gehen müssen, erklärt Fürst, und eine hohe Wahlbeteiligung im Bereich von 80 Prozent gehöre auch heute zum Selbstverständnis des Staates. "Selbst wenn Putin 90 Prozent Zustimmung erhält, aber nur 50 Prozent der Menschen zur Wahl gegangen sind, dann weiß jeder, wie das zu interpretieren ist."

Entsprechend groß ist der Druck, dass Verwaltungen, Staatsbetriebe und Militär, selbst ganze Dorfgemeinschaften geschlossen abstimmen. "In der Kabine hat man eigentlich nur noch die Wahl, den Stimmzettel ungültig zu machen oder für einen der Scheinkandidaten zu stimmen", so Expertin Fürst. Kein regionaler Wahlleiter könne es sich leisten, dass da kein Top-Ergebnis für Putin rauskommt. "Er müsste sich dann etwas einfallen lassen, wie er Stimmzettel verschwinden lässt oder Stimmzettel hinzufügt." Wenn der Anteil der ungültigen oder beschmierten Stimmzettel nach oben schnellt, könne man daran natürlich auch etwas ablesen. Daher sei eine Wahl immer auch ein bisschen prekär, in Zeiten des Krieges vielleicht noch ein bisschen prekärer.

Lew Gudkow, Chef des Meinungsforschungsinstituts Lewada-Zentrum, erwartet dabei, dass die mindestens 75 Prozent Zustimmung für Putin, die der Kreml als Ziel ausgegeben hat, auch erreicht würden. "Es wird wieder mit Erpressung gearbeitet werden, nach dem Motto: Wenn du nicht wählst, wird die Schule nicht renoviert, wird kein Gas geliefert", sagte er im Januar dem "Spiegel". Die wirkliche Wahlbeteiligung sieht Gudkow laut eigenen Berechnungen bei etwa 55 Prozent. "Die Behörden werden dann 20 Prozent dazu 'malen'."

Scheinkandidaten und Spoilerpartei

Zudem stellte Gudkow fest, dass es nur einen echten Kandidaten gebe: Putin. Der Präsident hat erst relativ spät seine erwartete Kandidatur verkündet. Wie schon bei früheren Wahlen, tritt er nicht für eine Partei an, sondern als Unabhängiger. Die dafür benötigten Unterschriften bekam er natürlich problemlos zusammen. Unterstützt wird er von der Partei Einiges Russland, der größten Partei in der Duma, die formal keinen eigenen Kandidaten aufstellt.

Offiziell gibt es auch Gegenkandidaten. Insgesamt hatten 15 Kandidatinnen und Kandidaten die Teilnahme beantragt - übrig geblieben sind drei: Nikolaj Charitonow tritt für die Kommunistische Partei der Russischen Föderation an, Wladislaw Dawankow für die wirtschaftsliberale Partei Neue Menschen und Leonid Sluzkij für die Liberal-Demokratische Partei Russlands (die in Wirklichkeit rechtsextrem-nationalistisch ist). Doch alle drei spielen nicht nur für den Wahlausgang keine Rolle, sie kommen auch aus Parteien der Duma, gehören zum Kreml-System und gelten teils als Spoilerpartei, die Vielfalt suggerieren sollen.

Die Kampagnen der drei Gegenkandidaten nennt Russland-Expertin Fischer "inhaltsleer". Charitonow sei kaum unabhängig von seiner Partei sichtbar und stehe für deren nationalistisch-sozialistischen Inhalte, schreibt sie. Sluzkij werbe offen mit dem Erbe seines gestorbenen Vorgängers Wladimir Schirinowski - der wegen seiner martialischen Aussagen auch in Deutschland bekannt war. Einzig Dawankow habe Ansätze eines politischen Programms, so Fischer. Die Stiftung Carnegie Endowment for International Peace berichtete gar, dass der Kreml die bekannteren Gegenkandidaten Gennadi Sjuganow (für die Kommunisten) und Alexei Netschajew (für Neue Menschen) bevorzugt hätte, weil so mehr Menschen mobilisiert werden könnten. Doch beide wollten nicht antreten.

Bei der vorherigen Präsidentschaftswahl 2018 gab es mit Grigorij Jawlinskij von der liberalen Jabloko-Partei und Xenia Sobtschak noch zwei Kandidaten, die nicht dem Kreml-System zugerechnet wurden. Wobei es bei Sobtschak, Tochter von Putins Mentor, erhebliche Zweifel an ihrer Unabhängigkeit gab, auch wenn sie in mehreren Punkten Gegenpositionen zum Kreml-Herrscher vertrat. Bei dieser Wahl fallen solche Kandidaten weg. Boris Nadeschdin von der Partei Bürgerinitiative und die unabhängige Jekaterina Dunzowa hätten diese Rolle übernehmen können - Menschen standen im ganzen Land Schlange, um Unterschriften für Nadeschdin beizusteuern. Doch beide wurden von der Zentralen Wahlkommission früh aus dem Rennen genommen, wegen angeblicher Fehler in den Dokumenten oder Unterschriftenlisten.

Gratuliert der Westen - oder nicht?

Der Ausschluss der beiden Kandidaten lässt auf eine gewisse Nervosität beim Regime schließen. Wenn sie angetreten wären, "würden beide auf jeden Fall als Antikriegskandidaten gesehen werden", sagt Juliane Fürst dazu. Putin habe bei seinen Wahlen immer sichergestellt, dass es einen Gegenkandidaten gab, der gerade noch als Gegenkandidat durchging. "Diesmal gibt es aber ein Thema, das so wehtut und so am Herzen dieses Regimes liegt, dass jeder Kandidat, der in diesem Punkt eine Gegenmeinung vertritt, von vornherein ausgemerzt werden musste." Es sei eigentlich klar gewesen, dass beide nie auf die Stimmzettel kommen würden.

Fischer will allerdings nicht ausschließen, dass Nadeschdins Kandidatur ursprünglich mit dem Kreml abgesprochen war. "Die kontrollierte Zulassung eines liberalen Politikers könnte als Stimmungstest dienen", schreibt sie. Der Kreml sei dabei jedoch seiner eigenen Fehleinschätzung erlegen. Vielmehr gebe es "noch heute (ein) signifikantes Potential für eine Mobilisierung gegen den Krieg", was Fischer auch an den Protesten von Soldatenfrauen festmacht.

Der Mobilisierung zuwiderlaufen könnte auch der Tod des bekanntesten russischen Oppositionspolitikers Alexej Nawalny in einer Strafkolonie. Dass etliche Menschen den scharfen Drohungen trotzten und am Todestag Blumen niederlegten sowie zu Nawalnys Trauerfeier und Beerdigung erschienen, hat gezeigt, dass es durchaus noch Menschen gibt, die sich den Repressionen nicht beugen wollen. Allerdings macht die von westlicher Seite gefeierte russische Opposition nur einen sehr kleinen Teil der Bevölkerung aus. "Die große Zahl der Russen wird die Wahl für richtig befinden, sie wird sie als eine Zustimmung zu ihrem Präsidenten sehen", sagt Fürst. "Eigentlich steht außer Zweifel, dass Putin derzeit auch in einer freien, geheimen Wahl gewinnen würde."

Bleibt die Frage, wie der Westen auf Putins Sieg reagieren wird. "Natürlich könnte das diplomatische Protokoll eingehalten werden und man gratuliert jemandem, der eine Wahl gewonnen hat, die offensichtlich nicht fair war", so Fürst. "Allerdings denke ich, es könnte auch an der Zeit sein, ein Zeichen zu setzen - auch für die Ukraine - und zu sagen, dass man nicht jemandem gratuliert, der für den Tod von Hunderttausenden Menschen verantwortlich ist." Ob die Bundesregierung am Ende einen Glückwunsch übermittelt oder nicht, hält die Expertin aber letztlich auch nur für einen performativen Akt. "Und das weiß ja auch jeder."