Hoffnung auf künstliche OrganeKünstliches Embryo mit Gehirn im Labor erzeugt

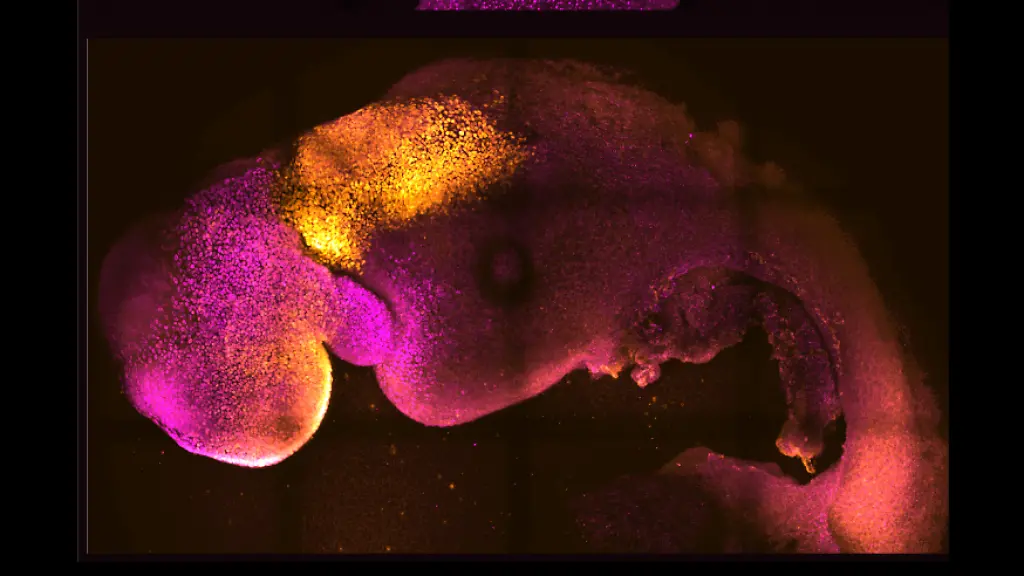

Ganz ohne Eizelle und Spermien erschafft ein Forschungsteam eine lebende Struktur im Labor. Sie hat ein Gehirn und ein schlagendes Herz: Es ist der synthetische Embryo einer Maus. Dieser könnte den Weg zur Produktion künstlicher Spenderorgane für Menschen ebnen.

Allein in Deutschland warten derzeit mehrere tausend Menschen auf eine Organtransplantation, und das oft seit Jahren. Ein neuer Durchbruch in der Forschung könnte jedoch den Weg zu künstlichen Spenderorganen ebnen, die im Labor erzeugt werden. Denn Forschenden in Großbritannien ist es erstmals gelungen, aus Stammzellen synthetische Embryonen von Mäusen zu erzeugen, die ein Gehirn, ein schlagendes Herz und die Grundlagen aller anderen Organe des Körpers bilden.

"Unser Mäuseembryomodell entwickelt nicht nur ein Gehirn, sondern auch ein schlagendes Herz und alle Komponenten, aus denen der Körper später besteht", so Magdalena Zernicka-Goetz, Professorin für Säugetierentwicklung und Stammzellbiologie der Universität Cambridge, laut Mitteilung der Hochschule. "Es ist einfach unglaublich, dass wir so weit gekommen sind." Ihre Ergebnisse wurden im Fachmagazin "Nature" veröffentlicht.

Um die Modellembryonen zu erzeugen, verwendeten die Forschenden keine Eizellen und Spermien, sondern Stammzellen, die sich zu fast jedem Zelltyp im Körper entwickeln können. Sie griffen dabei auf drei verschiedene Arten von Stammzellen zurück, die in der frühen Entwicklung von Säugetieren vorkommen und entscheidende Rollen spielen. Aus einer Art bildet sich der Körper samt seiner Organe, die anderen beiden Arten werden zu Plazenta und Dottersack und unterstützen das Wachstum des Embryos.

Stammzellen "reden" miteinander

Um die Entwicklung ihres synthetischen Embryos zu steuern, setzten die Forscher Stammzellen aller drei Gewebearten im richtigen Verhältnis und in der richtigen Umgebung zusammen, um ihr Wachstum und ihre Kommunikation miteinander zu fördern. Die Forschenden brachten die Stammzellen schließlich dazu, miteinander zu "reden". In der Folge setzen sich die Zellen von selbst zu einem künstlichen Embryo zusammen.

"Was unsere Arbeit so aufregend macht, ist die Tatsache, dass das daraus resultierende Wissen dazu verwendet werden könnte, korrekte synthetische menschliche Organe zu züchten, um Leben zu retten, die derzeit verloren sind", sagte Zernicka-Goetz. "Es sollte auch möglich sein, erwachsene Organe zu beeinflussen und zu heilen, indem man das Wissen nutzt, das wir über ihre Herstellung haben."

Mit den Erkenntnissen könnte künftig womöglich auch Leben bereits im Mutterleib gerettet werden: Denn die Entwicklung vieler Embryonen scheitert bereits früh in der Schwangerschaft. Dies geschieht häufig an dem Punkt, an dem die drei Arten von Stammzellen beginnen, sich gegenseitig mechanische und chemische Signale zu senden, die dem Embryo sagen, wie er sich richtig entwickeln soll. Man sei nun in der Lage, zu verstehen, "warum so viele Schwangerschaften scheitern und wie wir das vielleicht verhindern können", sagte Zernicka-Goetz.

Embryos noch sehr kurzlebig

Bereits Anfang August waren in der Fachzeitschrift "Cell" sehr ähnliche Forschungsergebnisse einer israelischen Forschungsgruppe publiziert worden. Diese Studien würden belegen, "dass synthetische Embryonen, die Mausembryonen ähneln, außerhalb des Mutterleibs erzeugt werden können", sagte Jesse Veenvliet vom Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik in Dresden, der nicht an den Studien beteiligt war. Die Effizienz sei aber noch sehr gering, so Veenvliet. Zudem sähen die entstehenden Strukturen zwar aus wie Embryos, seien aber unvollkommen und wiesen deutlich sichtbare Defekte auf. Auch die Überlebenszeit sei mit achteinhalb Tagen, wie in der Cambridge-Studie, nur kurz.

Dennoch sieht Veenvliet in der Arbeit des Teams um Zernicka-Goetz einen wichtigen Ausgangspunkt für weitere Forschung: "Ich bin sicher, dass es einen Wettlauf um die Herstellung der ersten menschlichen Strukturen geben wird", so der Wissenschaftler. Dies werde nicht einfach sein, nicht zuletzt aufgrund der entscheidenden Unterschiede in der Entwicklung von Maus und Mensch. Die Frage sei jedoch nicht, ob, sondern wann die Übertragung dieser Erkenntnisse mit Mausstammzellen auf menschliche Stammzellen erfolgen wird.

In Deutschland verbietet das Embryonenschutzgesetz bisher Experimente an menschlichen Embryonen. Die rechtliche Einordnung von synthetischen Embryonen ist allerdings weltweit unklar. Sie dürfte künftig vermehrt davon abhängen, inwiefern sie menschlichen Lebewesen mit Entwicklungsfähigkeit ähneln und entsprechend als menschliche Embryonen eingestuft werden sollten.