Kognitive Ausfälle beobachtetMikroplastik in Mäusehirnen könnte Blutgefäße verstopfen

Mikroplastik im Gehirn von Mäusen vermindert den Blutfluss und könnte neurologische Probleme verursachen. Auch wenn sich diese Erkenntnisse so nicht ohne Weiteres übertragen ließen, seien ähnliche Zusammenhänge auch bei Menschen denkbar, kommentieren Fachleute die Studienergebnisse.

Mikroplastik kann in Gehirnen von Mäusen einer Studie zufolge den Blutfluss verringern und damit zu neurologischen Problemen führen. Die betroffenen Mäuse bewegten sich weniger, könnten sich schlechter orientieren und seien weniger ausdauernd, heißt es in der Untersuchung, die in der Fachzeitschrift "Science Advances" erschienen. Fachleute aus Deutschland und Österreich haben zum Teil Zweifel an der Studie und erklären, daraus könnten keine direkten Schlüsse auf Menschen gezogen werden.

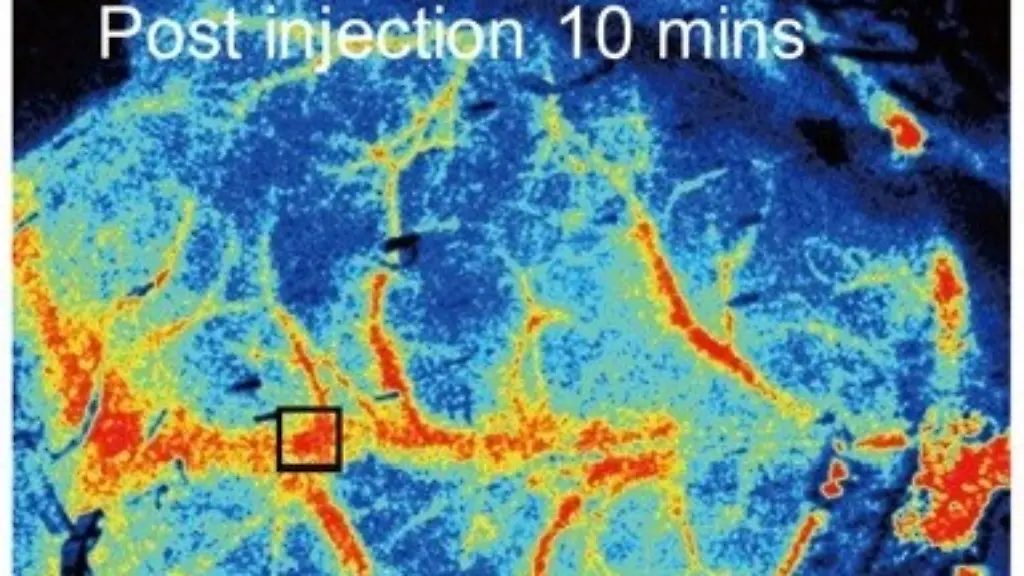

Die Studie stammt von einer Gruppe um Haipeng Huang von der Chinese Research Academy of Environmental Sciences in Peking. Das Team verfolgte Mikroplastikpartikel mit bildgebenden Verfahren auf dem Weg durch die Blutbahnen des Gehirns. Dazu wurden den Mäusen floureszierende Mikroplastik-Partikel gegeben, mal in den Magen, mal direkt ins Blut.

Die winzigen Plastik-Teilchen sind in der Umwelt, in der Nahrung und im Trinkwasser vorhanden. "Mikroplastik wurde in menschlichem Kot und verschiedenen Geweben gefunden, darunter in Leber, Niere, Plazenta und Blut", schreiben die Studienautoren mit Verweis auf frühere wissenschaftliche Ergebnisse. Auch wurde bereits nachgewiesen, dass Plastikpartikel in Nanometer-Größe die Blut-Hirn-Schranke passieren und in Hirngewebe eindringen können.

Nehmen Fresszellen wirklich Mikroplastik auf?

Bei den untersuchten Mäusen befand sich das Mikroplastik zunächst im Blut, doch nach etwa drei Stunden kam das Fluoreszenzsignal von Körperzellen, die in weiteren Versuchen von dem Forschungsteam als Neutrophile und Makrophagen, also Fresszellen des Immunsystems, identifiziert wurden. Die Schlussfolgerung: Offenbar hatten die Fresszellen die Mikroplastikpartikel in sich aufgenommen.

Die Fresszellen mit dem Mikroplastik vergrößerten sich laut Studie, und sie bewegten sich langsamer durch die Blutbahnen als andere. Immer wieder kam es demnach vor, dass sie hängenblieben, etwa an einer Verzweigung von Blutgefäßen. Die Gefahr einer Verstopfung von Blutgefäßen steige, schreiben die Wissenschaftler. Diese Effekte seien bis zu sieben Tage lang nachgewiesen worden.

Fragen zur Höhe der Dosis

Eleonore Fröhlich von der Medizinischen Universität Graz in Österreich erklärt dazu, dass die Studie zwar Mikroplastik enthaltende Zellen in den Hirnkapillaren zeige. Es sei aber nicht bewiesen, dass es sich bei den Zellen um Makrophagen handele, und auch nicht, dass diese die Blutgefäße wirklich blockierten. Wahrscheinlicher sei, dass sie sich an die Gefäßwände anlagerten.

Auch hält Fröhlich die verwendete Konzentration an Mikroplastik für als zu hoch. Andere Forscher wie Holger Kress, Professor für Biologische Physik an der Universität Bayreuth, sieht es aber schon als sinnvoll an, mit solchen oder sogar noch höheren Konzentrationen zu arbeiten. Derzeit gebe es keinen bekannten Mechanismus, mit dem Mikroplastik im menschlichen Körper zersetzt werden könne, deswegen könne es sich dort möglicherweise über längere Zeit ansammeln.

Elvira Mass, Leiterin der Abteilung Entwicklungsbiologie des Immunsystems an der Universität Bonn, hält den beschriebenen Mechanismus der Studie insgesamt für wenig plausibel, da Makrophagen nicht in Blutgefäßen zirkulierten. Möglicherweise gebe es andere Zellen, welche die Mikroplastikpartikel aufnehmen und ins Gehirn transportierten.

Weniger Bewegung, weniger Orientierung

Das Team um Huang untersuchte auch, wie sich die Gabe von Mikropartikel auf das Verhalten der Mäuse auswirkt. In einer Box bewegten sich Mikroplastik-Mäuse demnach sehr viel weniger als nicht behandelte Mäuse einer Kontrollgruppe. Versuche mit einem Y-Labyrinth zeigten eine geringere Orientierungsfähigkeit bei behandelten Mäusen auf. Ein weiterer Versuch erbrachte eine geringere Ausdauer und Koordinationsfähigkeit.

Das veränderte Verhalten der Mäuse könne durchaus durch eine verminderte Durchblutung des Hirns bedingt sein, meint Karsten Grote vom Universitätsklinikum Gießen und Marburg. Ob Langzeitschäden wie Schlaganfälle dadurch auch häufiger auftreten, sei aber nicht untersucht worden, fügt der Leiter der Arbeitsgruppe Experimentelle Kardiologie hinzu. "Der Zusammenhang liegt aber auf der Hand und ist auch beim Menschen nicht unrealistisch."

Generell könne man die Ergebnisse der Studie jedoch nicht ohne Weiteres auf Menschen übertragen, warnen die Wissenschaftler aus China selbst. Andere Gefäßdurchmesser beim Menschen etwa verringerten das Risiko einer Verstopfung durch Fresszellen mit Mikroplastik.

Forscherin Mass erklärte, dass die Studie kaum neue Erkenntnisse über die tatsächlichen Risiken von Mikroplastik für den Menschen liefere. Forscher Kress gibt allerdings zu bedenken: "Da ... auch menschliche Immunzellen Mikroplastikpartikel aufnehmen, sind ähnliche Prozesse im Menschen durchaus vorstellbar."

Das Fazit der Studienautoren lautet: "Um die gesundheitlichen Risiken von Mikroplastik im menschlichen Blut vollständig zu verstehen, sind verstärkte Investitionen in diesen Forschungsbereich dringend und unerlässlich." Dem pflichten viele der sieben deutschen und österreichischen Forschenden bei, die vom Science Media Center befragt wurden.