Polyneuropathie kann jeden treffen. Schätzungsweise fünf Millionen Menschen leiden in Deutschland darunter. Doch wie macht sich die Nervenkrankheit bemerkbar? Und vor allem: Ist sie heilbar?

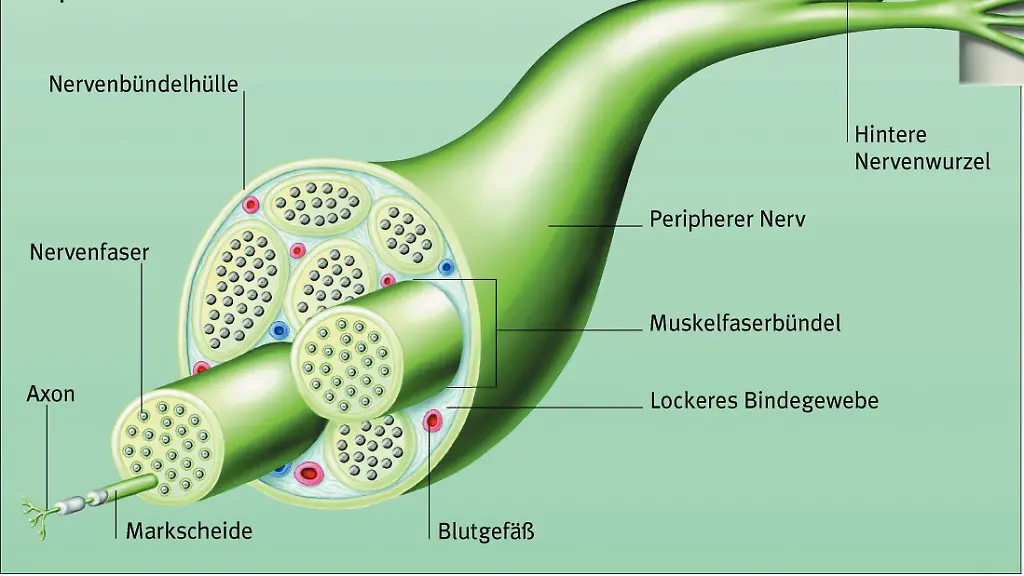

Polyneuropathie, kurz PNP, ist eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen in Europa und Nordamerika. Sie ist der Oberbegriff für eine Vielzahl von Erkrankungen der Nerven, die außerhalb von Gehirn und Rückenmark liegen. Wie "Poly-" in der Fachbezeichnung bereits hinweist, handelt es sich dabei immer um mehrere betroffene Nerven.

Polyneuropathie kann nur geheilt werden, wenn die betroffenen Nerven noch nicht geschädigt sind. Das ist derzeit nur in Einzelfällen möglich, denn oftmals werden Erkrankungen und Ursachen erst spät erkannt. Im Verlauf der Erkrankung kommt es zu Schäden an den Nerven. Diese führen schließlich dazu, dass die Weiterleitung von Informationen zwischen Gehirn, Rückenmark und dem Rest des Körpers gestört ist. Das hat weitreichende Folgen für Betroffene und deren Lebensqualität.

Ältere Menschen haben ein größeres Risiko, an PNP zu erkranken, als jüngere. Prinzipiell gilt: Je schneller die Krankheit diagnostiziert und die Ursache für die PNP gefunden wird, umso besser kann die Erkrankung auch behandelt werden.

Ursachen:

Insgesamt werden rund 600 verschiedene Auslöser als Ursache für PNP gezählt. In ungefähr der Hälfte der diagnostizierten Fälle handelt es sich aber um Langzeitfolgen der Stoffwechselkrankheit Diabetes mellitus oder eines langjährigen Alkoholmissbrauchs. Auch Vergiftungen mit Schwermetallen wie Blei oder mit Toxinen wie Arsen können die Nerven angreifen und eine Polyneuropathie auslösen. PNP wird häufig auch als Folge bestimmter Krebsmedikamente beschrieben. Genauso können Infektionen, langanhaltender Vitaminmangel, Autoimmunkrankheiten und sogar bestimmte genetische Faktoren Auslöser einer Polyneuropathie sein. Das macht die Ursachensuche in vielen Fällen sehr schwer. Bei jedem fünften Betroffenen kann deshalb kein eindeutiger Auslöser gefunden werden. In diesen Fällen sprechen Medizinerinnen und Mediziner von idiopathischer Polyneuropathie.

Symptome:

Durch die vielfältigen Ursachen können auch verschiedene Nerven im Körper betroffen sein und dementsprechend unterschiedliche Beschwerden hervorrufen. Einige dieser Beschwerden entstehen durch den Ausfall der Nerven, andere dadurch, dass die Nerven überreagieren und dadurch falsche Signale ans Gehirn senden. Auch wenn nicht jeder PNP-Betroffene Schmerzen hat, können die Symptome sehr einschränkend sein. Sind beispielsweise Empfindungsnerven betroffen, dann kommt es oftmals zu Taubheitsgefühlen, zum Verlust des Kälte-, Wärme oder Druckempfindens. Gleichzeitig sprechen Betroffene davon, dass sie Gangunsicherheiten haben und öfter stürzen würden.

Sind Nerven betroffen, die die Muskeln steuern, dann kann es zu Lähmungen, Muskelschwund und Muskelkrämpfen kommen. Bei sogenannten autonomen Nerven handelt es sich um Nerven, die die Organe versorgen. Auch diese können bei Polyneuropathie geschädigt werden und entsprechende Krankheitszeichen, wie beispielsweise permanenten Durchfall, Magenlähmung, Erektionsstörungen, fehlende Pupillenbewegungen, Ohnmacht oder Herzrasen verursachen. Viele Patientinnen und Patienten berichten zuerst von tauben, pelzigen, brennenden oder kribbelnden Händen oder Füßen.

Diagnose

Die Diagnose Polyneuropathie wird üblicherweise nach eingehender Anamnese und einigen speziellen Tests von einem Neurologen gestellt. So kann das Messen der Nervenleitgeschwindigkeit oder dem Test zum Vibrationsempfinden grundlegend für eine Diagnose sein. Welche Tests angewendet werden, um PNP zu diagnostizieren, entscheidet der behandelnde Arzt.

Therapie

Die vom Arzt verordnete Therapie richtet sich danach, welche Nerven betroffen, wie stark die Schmerzen beziehungsweise die Einschränkungen sind und ob eine Ursache für die PNP gefunden werden kann. Neben medikamentöser Behandlung der Schmerzen können auch Ergo-, Physio- oder Elektrotherapie zum Einsatz kommen.

Wird PNP durch Diabetes mellitus ausgelöst, dann muss der Blutzuckerspiegel normalisiert werden. Doch auch dieser Prozess muss ganz allmählich erfolgen, denn wird der Blutzucker zu schnell abgesenkt, kann auch das die Nerven schädigen. Insgesamt müssen einmal verordnete Therapien dauerhaft durchgeführt werden, da Pausen die Behandlungserfolge schnell zunichtemachen.

Betroffenen mit Taubheitsgefühlen in den Füßen wird zudem zu regelmäßiger medizinischer Fußpflege geraten. So können Druckgeschwüre und Entzündungen oftmals verhindert werden. Allgemein wird PNP-Patientinnen und -Patienten zu einem gesunden Lebensstil mit viel Bewegung an frischer Luft, gesunder Ernährung und ausreichender Flüssigkeitsaufnahme geraten.