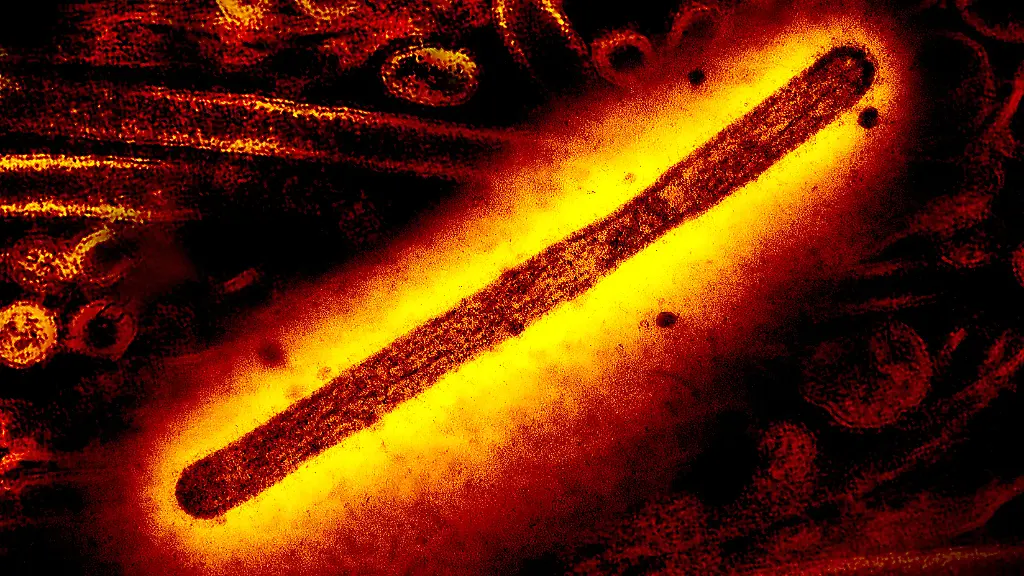

Droht mit H5N1 eine Pandemie?"Das Vogelgrippe-Virus ist ein wahrer Anpassungskünstler"

Vor einem Jahr geht die Nachricht um die Welt: In den USA wird erstmals eine Vogelgrippe-Infektion bei einer Milchkuh nachgewiesen. Seitdem breitet sich dort H5N1 unter den Tieren rasant aus. Warum das Land den Ausbruch nicht in den Griff bekommt und ob die nächste Pandemie droht, erklärt Virologe Schwemmle im Interview mit ntv.de.

Genau vor einem Jahr geht die besorgniserregende Nachricht um die Welt: In den USA wird erstmals eine Vogelgrippe-Infektion bei einer Milchkuh nachgewiesen. Seitdem breitet sich dort H5N1 unter den Nutztieren rasant und anscheinend unaufhaltsam aus. Warum das Land den Ausbruch nicht in den Griff bekommt, was das für Deutschland und Europa bedeutet und ob schon die nächste Pandemie droht, erklärt Virologe Martin Schwemmle von der Universität Freiburg im Interview mit ntv.de.

ntv.de: Herr Schwemmle, warum bekommen die USA den Vogelgrippe-Ausbruch selbst nach einem Jahr nicht im Griff?

Martin Schwemmle: Wir können uns nicht vorstellen, wie groß diese Farmen sind, wie viele Kühe es dort gibt und wie viel Milch dort täglich gemolken wird. In Deutschland sprechen wir bereits bei 100 Milchkühen von einem mittelgroßen Betrieb. In den USA sind es nicht selten weit mehr als 1000 Tiere. Gleichzeitig gibt es sehr viele Ausbrüche beim Geflügel und bei Wildvögeln, was das Risiko für Neueinträge erhöht. Außerdem werden schon immer Kühe von einer Farm zur anderen transportiert, sodass sich das Virus zwischen verschiedenen Bundesstaaten ausbreiten kann. Eine große Schwierigkeit bei der Eindämmung ist aber auch der großindustrielle Melkvorgang.

Großindustrieller Melkvorgang? Wie meinen Sie das?

So riesige Farmen wie in den USA melken den ganzen Tag über und es kann zu Kontaminationen des Melkgeschirrs mit virushaltigen Milchresten kommen. Und so kann das Virus durch winzige Spritzer in das Euter einer anderen Kuh gelangen. So kann sich die Infektion von Kuh zu Kuh ausbreiten.

Warum gelingt es nicht, diese Infektionsketten endlich zu unterbrechen?

Das ist nicht so einfach: Stellen Sie sich vor, Sie haben 1000 Kühe. Und Sie müssen jeden Tag diese 1000 Kühe melken. Und wenn eine Kuh infiziert ist, dann hat sie im Euter bis zu einer Milliarde infektiöse Viren pro Milliliter. Das bedeutet, dass beim Vorgang des Melkens unglaublich hohe Mengen an infektiösem Material generiert werden. Selbst in kleinsten Tröpfchen befinden sich große Mengen an Viren. Zusätzlich ist es schwierig, in einem Kuhstall mit 1000 Tieren infizierte Kühe, die gemolken werden müssen, einfach zu isolieren.

Aber was kann man dann tun?

Inzwischen sind Schutzmaßnahmen für die Mitarbeiter vorgeschrieben. Und dann wird versucht, den Transport der Tiere so weit wie möglich zu unterbinden. Oder wenn er wirklich benötigt wird, dann nur mit einer Milchkuh, bei der man nachweisen kann, dass sie nicht infiziert ist.

Kann so ein verheerender Vogelgrippe-Ausbruch auch in Deutschland passieren?

Das glaube ich nicht, aber es kann zu Infektionen kommen. Nur hier haben wir nicht diese extrem hohe Anzahl von Milchkühen. Außerdem haben wir in Deutschland ein sehr robustes Verfahren, um im Infektionsfall einzugreifen, da jede einzelne Kuh mithilfe von Ohrmarken identifiziert werden kann. Dagegen haben die US-Behörden Schwierigkeiten, den Überblick zu behalten. Da gibt es weniger Einschränkungen und eine Erfassung jeder Kuh ist nicht vorgesehen.

Mit der Zeit verändert sich das Vogelgrippe-Virus. Eine neu entdeckte Variante weist eine Mutation auf, die eine Virusvermehrung in Säugetieren erleichtern könnte. Wie gefährlich ist diese D1.1-Variante?

H5N1 gibt es schon seit Langem. Und bisher gab es auch einige Infektionen des Menschen, besonders im asiatischen Raum. Bei Kontakt mit H5N1 Viren kann es in einzelnen Fällen zu schweren Infektionen und möglicherweise auch Todesfällen kommen. Aber im Großen und Ganzen ist die Speziesbarriere des Menschen immer noch sehr hoch, die es aviären, also auf Vögel bezogenen Influenzaviren sehr schwer macht, diese zu überwinden. Und diese Variante stammt nach wie vor aus der Vogelwelt. Deswegen ist sie jetzt nicht unbedingt viel schlimmer.

Wir müssen uns also keine Sorgen machen?

Nicht ganz, denn diese Influenzaviren sind Meister der Adaptierung, weil sie sich an alle neuen Situationen relativ schnell anpassen können. Darum wird kein Influenza-Forscher sagen, dass hier kein Risiko für den Menschen besteht. Das aktuelle Risiko für die öffentliche Gesundheit ist aber gering, so auch die Einschätzung der US-Gesundheitsbehörde CDC. Aber durch den Umstand, dass natürlich so viel Virus im Umlauf ist, muss man die Entwicklung aufmerksam beobachten.

Wenn man sich frühere H5N1-Infektionen gerade im asiatischen Raum anschaut, weist das Virus laut WHO eine erschreckend hohe Sterblichkeitsrate mit bis zu 50 Prozent auf. In Nordamerika scheinen Infizierte mit wenigen Ausnahmen jedoch nur einen leichten Krankheitsverlauf zu haben. Wie passt das zusammen?

Es kann durchaus sein, dass das Virus, das aktuell in Milchkühen zirkuliert, abgeschwächt und nicht vergleichbar mit älteren Varianten und Viren im asiatischen Raum ist. Es kann aber auch sein, dass der Infektionsweg ein anderer ist.

Die größte Sorge ist, dass sich das Vogelgrippe-Virus mit herkömmlichen Grippeviren vermischt und so eine Übertragung von Mensch zu Mensch möglich wird. Jetzt neigt sich die Grippesaison langsam dem Ende zu. Können wir vorerst aufatmen?

Diese sogenannte Reassortierung, also das Austauschen der Virusgenome zwischen zwei Viren, muss nicht unbedingt im Menschen stattfinden. Das kann in jedem Wirt passieren, der auch Träger von Grippeviren ist. Zum Beispiel auch im Schwein. Schweine sind besonders problematisch, weil in diesen Tieren humane Influenzastämme wie H1N1 oder H3N2 zirkulieren, die ursprünglich vom Menschen abstammen. Infizieren sich Schweine zusätzlich mit Vogelgrippe, könnten sich die Viren mit diesen ehemals humanen Viren leicht vermischen - und dies das ganze Jahr über.

Ein H5N1-Ausbruch unter Schweinen ist also noch gefährlicher als in Kühen?

Das Schwein ist die arme Sau unter allen Spezies. Die bekommen immer alles ab. Schweine sind einfach empfänglicher für aviäre und humane Influenzaviren. Wohin das führen kann, haben wir 2009 erlebt, als mit der sogenannten Schweinegrippe ein klassisches Pandemievirus ausgebrochen ist. Damals haben mehrere Influenzvirus-Subtypen so lange ihre Genome ausgetauscht, bis sie Menschen infizieren konnten.

Im Juli 2024 hieß es, dass die Arbeiten an einem H5N1-Vakzin für Rinder in vollem Gange seien. Warum gibt es aber immer noch keinen Impfstoff?

Die Arbeiten zur Entwicklung von Impfstoffen sind im vollen Gange und es gibt bereits erste Impfstoffe in den USA, die sich im Zulassungsverfahren befinden. Neben anderen Maßnahmen wie mehr testen, strenge Kontrolle von Zukäufen, hohe Hygienestandards, Kontrolle von Zugängen von Geräten muss durch diese Impfung erreicht werden, dass die Verbreitung des Virus durch neutralisierende Antikörper im Blut und in der Milch verhindert wird.

Wie stehen die Erfolgschancen dafür?

Es gibt gute Beispiele, die zeigen, dass das zuverlässig funktionieren kann. So waren Impfungen bei Geflügel in China gegen H7N9 und H5N1 sehr erfolgreich. Die Humaninfektionen gingen sofort zurück. Und auch in Frankreich wurden Enten erfolgreich gegen Vogelgrippe geimpft und gleichzeitig engmaschig überwacht. Auch hier konnte die Ausbreitung gestoppt werden.

US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. behauptete Fox News gegenüber kürzlich, es sei möglich, dass Hühnerställe durch Impfungen zu "Mutationsfabriken" würden. Ist diese Sorge berechtigt?

Wenn eine suboptimale Impfung die Vermehrung der Vogelgrippe weiterhin zulässt, hätten wir eine äußerst unangenehme Situation. Denn dann wäre die Ausbreitung der Vogelgrippe nicht unterbunden und das Virus hätte noch die Möglichkeit, sich an den Impfstoff anzupassen. Die Impfung wäre dann wirkungslos. Aber das kann man durch die richtige Auswahl des Impfstoffs und dem gleichzeitigen Testen des Impferfolgs verhindern. Impfen ist immer nur ein Baustein und andere Maßnahmen wie engmaschiges Testen und die Biosicherheit dürfen nicht vernachlässigt werden.

Wie bewerten Sie das Pandemiepotenzial von H5N1 heute?

Manche sagen, H5N1 ist schon ein Pandemievirus. Dem würde ich allerdings widersprechen. Die CDC schätzt das Pandemiepotenzial und die Gefahr für die Bevölkerung als gering ein. Was ich wirklich bedenklich finde, ist die schiere Anzahl von H5N1-Viren bei verschiedenen Nutztieren in den USA und die damit verbundene Infektion von Menschen. Denn das Virus ist ein wahrer Anpassungskünstler. Angesichts der Häufigkeit dieser Infektionen können wir nicht ausschließen, dass sich H5N1 doch irgendwann besser an den Menschen anpasst und dann zu einem Problem wird. Aber die Varianten, die aktuell zirkulieren, würde ich noch nicht als sehr gefährlich für die Bevölkerung bezeichnen.

Kann sich das ändern?

Ja, deshalb muss man das Potenzial dieser Viren immer wieder neu einschätzen und bewerten. Vielleicht entsteht eine neue Variante, zum Beispiel durch den Eintrag von H5N1 in eine Schweineherde. Dann kann es richtig gefährlich werden. Daher muss das Risiko neu auftretender H5N1-Viren immer wieder neu eingeschätzt werden. Das ist übrigens ein Grund, wieso wir mit Kollegen aus verschiedenen Forschungseinrichtungen in Deutschland einen Antrag vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) bewilligt bekommen haben, um genau solche Risiko-Einschätzungen für Deutschland durchzuführen.

Mit Prof. Dr. Martin Schwemmle sprach Hedviga Nyarsik