Toleranz ist nicht das Ziel. Oder doch? Was es heißt, tolerant zu sein

30.05.2012, 11:03 Uhr

(Foto: REUTERS)

Im Friedrich-Jahr begegnet sie uns besonders häufig - zumindest auf dem Papier: Immer wieder ist von der Toleranz des Preußenkönigs die Rede. Zu Recht? Was eigentlich ist Toleranz? Mehr als Gleichgültigkeit? Weniger als Akzeptanz? Ist Toleranz überhaupt erstrebenswert? n-tv.de fragt Vertreter aus Politik, Philosophie, Forschung und Gesellschaft.

"Jeder soll nach seiner Façon selig werden", hatte Friedrich II. einmal gesagt und angekündigt: "Und wenn Türken und Heiden kämen und wollten das Land bevölkern, so wollen wir ihnen Moscheen und Kirchen bauen." Eine vorbildliche Einstellung. Mit Wohlwollen und Akzeptanz hat sie im Fall des Preußenkönigs allerdings wenig zu tun. Dass er Juden und Katholiken duldete, bedeutete für die Minderheiten keine bürgerlich-rechtliche Gleichheit, sondern vielmehr hohe Zusatzsteuern. Friedrichs Haltung war arrogant-elitär. Sie ging beinahe mit Ablehnung, auf jeden Fall aber mit Respektlosigkeit einher. Dennoch wird die Toleranz Friedrichs des Großen auch heute noch gern gepriesen. Das wirft einige Fragen auf: Was eigentlich ist Toleranz? Wann darf man sich für tolerant halten? Ist Toleranz überhaupt erstrebenswert? Müsste das Ziel nicht ein ganz anderes sein? Namhafte Vertreter aus Politik, Philosophie, Forschung und Gesellschaft erklären bei n-tv.de, was Toleranz ausmacht und wofür wir sie brauchen – gestern, heute und morgen.

Was war Toleranz früher?

Ursprünglich hatte Toleranz vor allem einen religiösen Hintergrund. Sie bezog sich auf unterschiedliche Glaubensrichtungen und ungleiche Kulte. So entstand sie, wie der Historiker Johannes Bronisch erklärt, "meist notgedrungen in komplexen heterogenen Situationen – so etwa in der Antike eher in Großreichen, wie beispielsweise den Vielvölkerreichen Ägypten und Persien, und weniger im Stadtstaat des klassischen Athen, der vielbeschworenen 'Wiege der Demokratie'."

2007 freigelegt: ein Massengrab aus dem Dreißigjährigen Krieg bei Wittstock (Ostprignitz-Ruppin).

(Foto: picture-alliance/ dpa)

Toleranz war demzufolge, wie Bronisch betont, gar kein Ziel an sich. Sie stellte sich gezwungenermaßen ein, weil die Umstände es erforderten. Änderte sich die Situation, geriet die Toleranz oft genug aus dem Blickfeld. Der dafür zu zahlende Preis war hoch. Philosoph Julian Nida-Rümelin, Staatsminister a.D., kommt unumwunden darauf zu sprechen: "Von 1618 bis 1648 tobte in Europa der Dreißigjährige Krieg, ausgelöst durch religiöse Intoleranz. Es kamen damals prozentual mehr Menschen um, als im Ersten und Zweiten Weltkrieg zusammengenommen. Wenn die europäische Zivilisation nicht untergehen wollte, musste sie einen Weg finden, der eine Wiederholung dieses Desasters verhindert. Dieser Weg war mühsam, und er hat einen Namen: 'religiöse Toleranz'."

Von Verständnis oder gar Achtung ist Toleranz in ihrem Ursprung folglich weit entfernt. "Sie ist ihrem Wesen nach Duldung", sagt Historiker Bronisch. "Toleriert werden kann nur das, was man für falsch hält, aber aus bestimmten Gründen zulassen muss oder darf."

Die religiöse Toleranz verlangt den Menschen daher einiges ab. "Viele sind fest davon überzeugt, dass ihr Glaube der richtige und der andere der falsche ist. Dennoch müssen sie lernen, mit dieser Differenz zu leben, sie auszuhalten, sie zu tolerieren", beschreibt Nida-Rümelin die Problematik. "Je größer die Unterschiede und je tiefer die Überzeugungen in einer Lebensform verankert sind, desto schwieriger ist das."

Wie hat sich die Toleranz entwickelt?

Ebenso wie der Stellenwert der Religion im Staat veränderte sich auch der Toleranzbegriff. Hinzu kam der wissenschaftliche Fortschritt und mit ihm, wie Bronisch sagt, die Idee, die Wissenschaft "werde alle auf eine allgemeingültige 'Wahrheit' bezogenen religiösen Positionen als 'mittelalterlich' und überholt entlarven". Religion wurde in der Folge zunehmend mit Gleichgültigkeit betrachtet. "Für die Gegensätze religiöser Überzeugungen, aus deren Zusammenstoß historisch 'Toleranz' erwachsen ist", sagt Bronisch, "herrscht nun insgesamt weitgehendes Unverständnis." Doch auch diese Entwicklung birgt, wie er ausführt, Gefahren: "Leicht ist zu beobachten, wie aus dieser Form von Indifferenz neue Intoleranz erwachsen kann". Von der Gleichgültigkeit bis zur Ablehnung ist es oft nur ein kleiner Schritt.

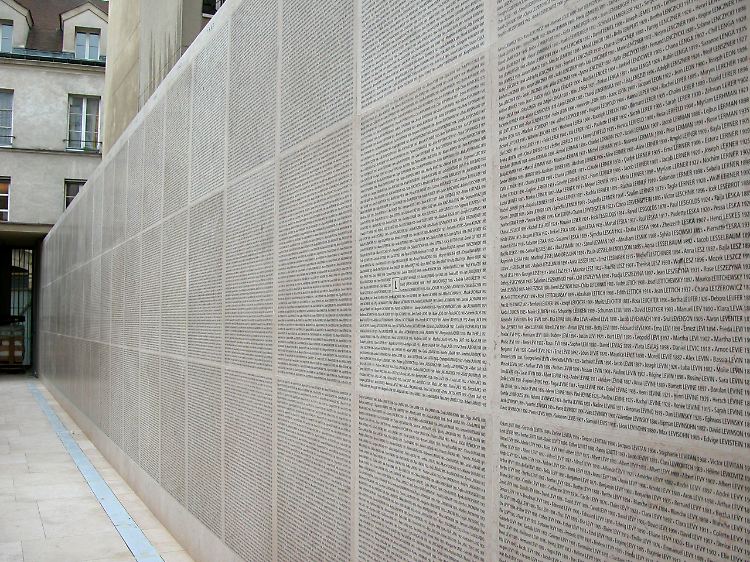

Holocaust-Museum Paris: Auf der "Mauer der Namen" stehen 76.000 Namen jüdischer Männer, Frauen und Kinder, die 1942 in den Vernichtungslagern Auschwitz, Sobibor und Lublin-Majdanek ihr Leben ließen.

(Foto: picture-alliance/ dpa/dpaweb)

Zudem fand die Toleranz und insbesondere ihr Gegenstück, die aktive Ablehnung, jenseits der Religion neue Nahrung: Herkunft, Lebensform, Denken, Ausdrucksweise – schlicht: das vermeintlich Andersartige – wurden zu Kriterien der Ausgrenzung. Sie stellten ein friedliches Zusammenleben immer wieder vor Zerreißproben und führten gar zum Holocaust. So sagt Dieter Graumann, Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland: "Ebenso, wie wir Juden gefordert sind, Toleranz zu üben, waren wir selbst über die Jahrhunderte immer wieder auf die Toleranz der Mehrheitsgesellschaft oder der Mehrheitsreligion angewiesen – und wie oft wurde sie den Juden doch verweigert! Ein Mangel an Toleranz, der in Hass und Verfolgung mündet, der sogar in der Katastrophe der Shoah seinen schrecklichen Höhepunkt fand – das sind für uns Juden Erfahrungen, die uns immer prägen werden."

Was ist Toleranz heute?

Gegenwärtig meint Toleranz oft deutlich mehr als bloße Duldung. Mit dem Begriff ist die Hoffnung auf ein wohlwollendes Miteinander verbunden. Staatsministerin Maria Böhmer, Beauftragte für Migration, Flüchtlinge und Integration, sagt: "Gerade angesichts der wachsenden Vielfalt in unserem Land ist es entscheidend, offen für den anderen zu sein und aktiv aufeinander zuzugehen. Es gilt, Verständnis füreinander zu zeigen, ohne die Meinung des anderen übernehmen zu müssen."

Menschenwürde, Meinungsfreiheit, Gleichberechtigung und Religionsfreiheit bilden heute die Basis der Toleranz. "Für das Zusammenleben in unserem Land ist es von zentraler Bedeutung, dass diese Werte von jedem Einzelnen gelebt werden", sagt Böhmer. "Es ist nicht hinnehmbar, wenn Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Hautfarbe oder aus anderen Gründen ausgegrenzt oder diskriminiert werden."

21. März 2012: Am Internationalen Tag gegen Rassismus demonstrieren in Berlin mehrere hundert Menschen gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit.

(Foto: picture alliance / dpa)

Geht Toleranz über Gleichgültigkeit hinaus, wird sie als echtes Interesse am anderen gelebt, so profitiert davon die ganze Gesellschaft. "Gerade die Unterschiede können uns stärken", sagt Graumann vom Zentralrat der Juden. "Solange wir uns auf einen Grundkonsens von Werten und Regeln stützen, ist es gerade die bunte Vielfalt, die uns bereichert. Diese sollten wir daher nicht nur hinnehmen, sondern als Gewinn schätzen lernen."

Selbstredend sollte dieses Interesse auf Gegenseitigkeit beruhen. Das betont neben Graumann auch Hayriye Yerlikaya, Vorstandsmitglied im Bundesverband der Migrantinnen in Deutschland. "Aus migrationspolitischem Blickwinkel steht Toleranz für die wechselseitige Offenheit gegenüber andersartigen Lebens- und Denkformen", sagt Yerlikaya. Andersartigkeit soll eben kein Abgrenzungsmerkmal sein, das in zugehörig und nicht zugehörig unterteilt. "Toleranz bedeutet Unvoreingenommenheit und Offenheit gegenüber dem bisher Unbekannten", so Yerlikaya. "Nur wer sich ohne vorheriges Urteil auf Neues einlässt und sich dem Andersartigen nicht verschließt, kann Toleranz entwickeln."

Was gilt es zu bewahren, wo sollten wir hin?

Für Anne Ott, Sprecherin des Bundesverbandes für körper- und mehrfachbehinderte Menschen, ist Toleranz nur ein Meilenstein auf dem Weg zum eigentlichen Ziel: "Toleranz ist schon mal ganz gut, Akzeptanz ist mehr", sagt Ott. "Tolerieren heißt dulden, Akzeptanz heißt anerkennen und dahinterstehen. Wir wünschen uns echte Akzeptanz im Zusammenleben mit allen Menschen, nicht bloß Toleranz."

Yerlikaya vom Bundesverband der Migrantinnen dagegen hält schon Toleranz für ein hohes Gut. Sie verbindet mit dem Begriff aber auch weitaus mehr als bloße Duldung. "Das türkische Wort für Toleranz heißt 'hosgörü' und bedeutet übersetzt 'wohlwollende Betrachtung'", sagt Yerlikaya. Ihrem Verständnis nach steht Toleranz für die Weitherzigkeit gegenüber anderen Lebens- und Denkweisen. Toleranz geht, so sieht es Yerlikaya, über das "schlichte Gewährenlassen des Andersartigen" hinaus. Graumann vom Zentralrat der Juden bringt noch eine weitere Definition ins Spiel: Toleranz – so hat es die Unesco 1995 festgelegt – ist "Harmonie über Unterschiede hinweg".

Wie unscharf der Toleranzbegriff aufgrund seiner historischen Entwicklung ist, zeigt sich immer wieder. Ohne weitere Erläuterung ist nicht auszumachen, was genau Toleranz für denjenigen bedeutet, der von ihr spricht. Doch sie ist, soweit herrscht Konsens, ein wichtiger Baustein der demokratisch-pluralistischen Gesellschaft. "Die Demokratie als Ganze ist nur möglich", formuliert es Nida-Rümelin, "wenn unterschiedlichen Lebensformen, unterschiedlichen Weltanschauungen und Religionen, unterschiedlichen Herkünften gleicher Respekt entgegengebracht wird. Wenn die Gesellschaft von Toleranz aus Respekt, nicht lediglich aus Indifferenz geprägt ist."

Von welcher Seite man sich der Toleranz auch nähert: Stets ist es das gleichgültige, distanzierte Desinteresse, vor dem gewarnt wird. "Leben und leben lassen", sagt Graumann, "nicht in Gleichgültigkeit gegenüber dem Anderen, nicht in kalter Indifferenz, sondern in gegenseitigem Respekt, in wirklicher Wertschätzung für den Anderen in seinem Anderssein, das bedeutet für mich Toleranz." Der Weg dorthin ist klar gekennzeichnet. Staatsministerin Böhmer beschreibt ihn eindringlich: "Jeder Einzelne ist gefordert, Vorurteile abzubauen, Hürden zu überwinden und Mauern in den Köpfen einzureißen."

Eine Toleranz, die kein Miteinander anstrebt, sondern beim Nebeneinander stehen bleibt, ist – das haben diverse Vorfälle der Vergangenheit und Gegenwart gezeigt – nicht zielführend. Aufrichtige, wohlwollende und akzeptierende Toleranz dagegen stärkt nicht nur die Demokratie, sie ermöglicht bereichernde Veränderung: "Toleranz", sagt Yerlikaya, "bedeutet in einer pluralistischen Gesellschaft auch, ... durch die Vermischung unterschiedlicher Denk- und Lebensformen etwas Neues entstehen zu lassen. So gelebt, kann Toleranz einen echten gesellschaftlichen Fortschritt bewirken."

Ein Fazit? Toleranz lohnt sich. Für alle.

Quelle: ntv.de