Besonderes NahrungsmanagementWie die Versorgung in alten Megasiedlungen gelang

Bereits vor 6000 Jahren entstanden Siedlungen, in denen bis zu 15.000 Menschen miteinander lebten. Forschende wollen nun wissen, wie die Menschen in den sogenannten Megasiedlungen mit Nahrungsmitteln versorgt werden konnten und stoßen auf ein ausgeklügeltes System - und Erbsen.

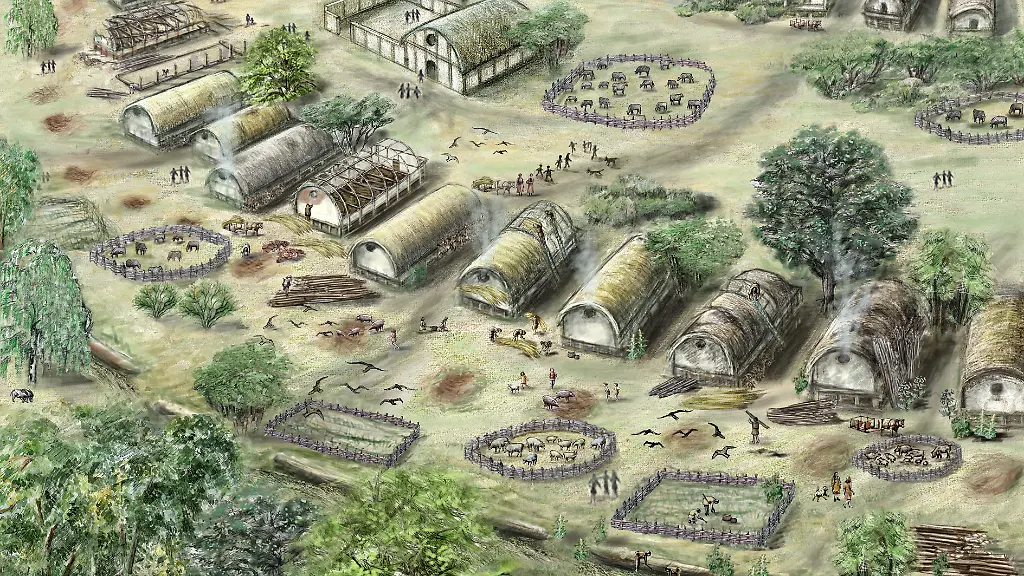

Vor mehr als 6000 Jahren - also schon etwa 1500 Jahre vor dem Bau der altägyptischen Cheops-Pyramide - entstanden nördlich des Schwarzen Meeres die ältesten Städte Europas und die größten Städte der damaligen Welt. Diese Megasiedlungen der Trypillia-Kultur auf dem Gebiet der heutigen Ukraine und Moldawiens waren bis zu 320 Hektar, also 3,2 Quadratkilometer, groß und boten Lebensraum für bis zu 15.000 Menschen. Die Bevölkerung ernährte sich über ein raffiniertes System aus dem Anbau von insbesondere Erbsen, aber auch Getreide sowie der Haltung von Vieh.

"Die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner der Megasiedlungen beruhte auf einem äußerst ausgeklügelten Nahrungs- und Weidemanagement", sagt der Erstautor und Paläoökologe Frank Schlütz von der Universität Kiel. Demnach wurde ein großer Teil der Rinder und Schafe auf eingezäunten Weiden gehalten. "Der dort anfallende Dung der Tiere wurde von den Menschen benutzt, um insbesondere die Erbsen intensiv zu düngen."

Vielfältiger Einsatz von Erbsenpflanzen

Demnach waren Erbsen und Getreide die Hauptpfeiler der damaligen Ernährung, während Fleisch nur etwa zehn Prozent beitrug. Das beim Pflanzenbau anfallende Erbsenstroh diente vermutlich zur Fütterung der Herden auf den Weiden. Diese eng verzahnte Wirtschaftsweise habe den Menschen der Megasiedlungen eine gesunde Ernährung gesichert, schreibt das Team um Schlütz in den "Proceedings" der US-nationalen Akademie der Wissenschaften ("PNAS").

Die Trypillia-Gesellschaften - auf Russisch Tripolje genannt - entstanden vor etwa 6800 Jahren in der äußerst fruchtbaren Waldsteppe zwischen dem Donauzufluss Pruth an der rumänisch-moldawischen Grenze und dem Dnipro (Dnjepr). Die Größe der Siedlungen erreichte ihr Maximum vor mehr als 6000 Jahren. Die Großsiedlungen lösten sich vermutlich infolge sozialer Spannungen nach wenigen Jahrhunderten wieder auf und vor 5000 Jahren waren die Trypillia-Gesellschaften ganz verschwunden. Die mit Abstand größten Städte lagen im östlichen Siedlungsgebiet, südlich des heutigen Kiew.

Gebäude wurden ringförmig aufgestellt

Die Gebäude jener Siedlungen wurden planmäßig ringförmig um einen zentralen Platz angelegt und enthielten neben Wohnhäusern riesige Versammlungshallen, die zu den größten damaligen Bauten Europas zählten, sowie kleinere Versammlungsgebäude in den einzelnen Vierteln. Aufgrund der Architektur geht das Team von einer Gesellschaft aus, die noch in der Blütezeit der Megasiedlungen recht egalitär strukturiert war.

Um die damalige Wirtschaftsweise zu verstehen, analysierte das Team Stickstoff- und Kohlenstoff-Isotope in Böden, Pflanzenresten sowie in Tier- und Menschenknochen von Siedlungen verschiedener Größe - darunter die etwa 200 Hektar große Stadt Maidanetske, die mit bis zu 15.000 Bewohnern als bevölkerungsreichste Stadt jener Zeit gilt.

Wie die Untersuchung ergab, lieferten den Menschen dort Erbsen 54 Prozent und Getreide 28 Prozent der Proteine - insgesamt also etwa 82 Prozent - und zusammen rund 92 Prozent der Kalorien. Tierprodukte sorgten demnach für weniger als 10 Prozent des Kalorienbedarfs. Sie dienten jedoch als Lieferanten wichtiger Nährstoffe wie Vitamin B12 und wurden vermutlich eher bei gemeinsamen Feiern verspeist.

Viehhaltung vor allem zur Erzeugung von Dung

"Der Hauptfokus der intensiven Viehwirtschaft war die Entnahme von Dung, um die Ernte proteinreicher Hülsenfrüchte auf den ohnehin fruchtbaren und zusätzlich gedüngten Böden zu ermöglichen", schreibt die Gruppe. "In den Megasiedlungen wurden die meisten Rinder wahrscheinlich eingezäunt gehalten, um den Dung in einem kleinen Areal zu konzentrieren und so leichter sammeln zu können und um die angrenzenden Pflanzenbeete vor den Tieren zu schützen." Eine solch ausgeklügelte und umfangreiche Wirtschaftsweise gab es zu jener Zeit wohl nirgendwo sonst auf der Welt.

Allerdings zeigt die Analyse der Städte auch, dass die planvolle Wirtschaftsweise nicht von sehr langer Dauer war. Das Verschwinden der kleineren Versammlungshäuser und ein steigender Anteil unterschiedlich großer Wohngebäude deutet auf fortschreitende soziale Ungleichheit hin. "Wie wir aus vorhergehenden Untersuchungen wissen, kam es infolge zunehmender sozialer Ungleichheit zu gesellschaftlichen Spannungen", sagt Ko-Autor Robert Hofmann. "Die Menschen kehrten den Großsiedlungen den Rücken zu und entschieden sich wieder für ein Leben in kleineren Siedlungen."