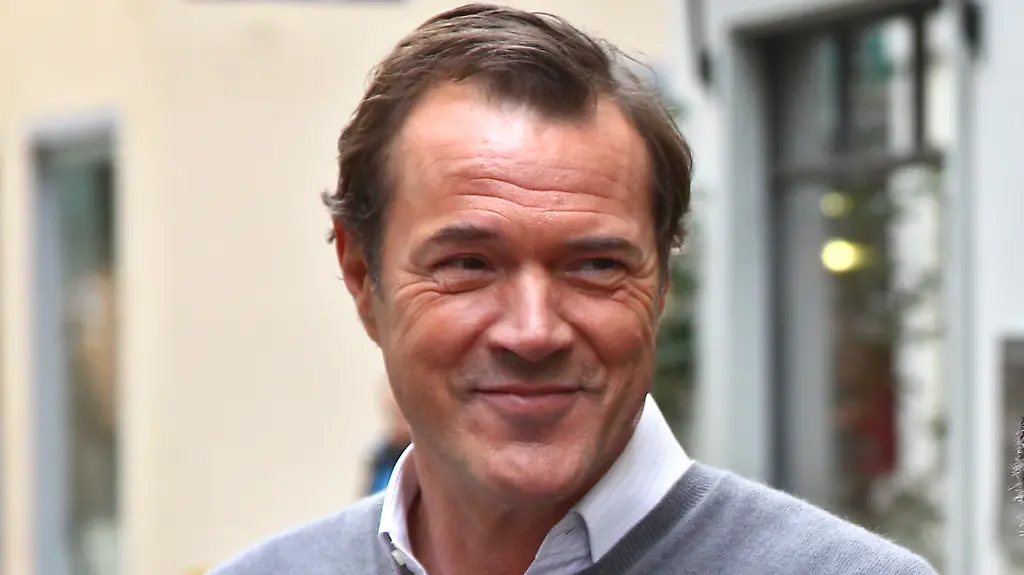

Mörder oder Erlöser?Sebastian Koch, der Mann für schweren Stoff

Manchmal zeigt sich das Böse erst auf den zweiten Blick - und genau da wird es besonders spannend. Sebastian Koch gibt derzeit in zwei völlig verschiedenen Kinofilmen das Monster. n-tv.de erzählt er, wieso ihn das nach einem langen Drehtag nicht belastet.

Manchmal zeigt sich das Böse erst auf den zweiten Blick - und genau da wird es besonders spannend. Sebastian Koch gibt derzeit in zwei völlig verschiedenen Kinofilmen das Monster. In "Im Namen meiner Tochter - Der Fall Kalinka" ist der 54-Jährige als Arzt Dieter Krombach zu sehen, der 1982 seine Stieftochter Kalinka Bamberski missbrauchte und tötete, in "Nebel im August" als Arzt, der an den nationalsozialistischen Euthanasieverbrechen beteiligt war. Beide Figuren spielt Koch mit einer Vielschichtigkeit, die von mehr erzählt als roher Gewalt. Im Interview mit n-tv.de erzählt er, wieso ihn das nach einem langen Drehtag nicht belastet.

Kalinka Bamberski wurde 1982 getötet. Der Fall beschäftigte Gerichte und Medien Jahrzehnte lang. Haben Sie die Ereignisse verfolgt?

Sebastian Koch: Nein, ich kannte die Geschichte vorher überhaupt nicht. Erst nachdem ich das Drehbuch gelesen hatte, habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen und zu recherchieren. Ich fand das Thema enorm spannend, weil es fast wie Kleists "Michael Kohlhaas" oder eine griechische Tragödie daherkommt.

Sie sind selber Vater. Haben Sie dadurch einen anderen Zugang zu der Geschichte?

Ja, man kann sich das wahrscheinlich noch besser vorstellen, wenn man selber Kinder hat. Letztlich geht es mir aber gar nicht um die Figur Krombach, sondern um den gesamten Film. Interessant ist doch die Frage: Wie würde ich mich verhalten? Ist Gerechtigkeit für mich so wichtig, dass ich 30 Jahre meines Lebens verwende, um Recht zu bekommen?

Wie würden Sie in so einer Situation handeln?

Ich möchte mir nicht vorstellen, welchen Schmerz und welche Ohnmacht man empfindet, wenn man immer wieder am justizpolitischen Apparat scheitert. Natürlich kann ich verstehen, dass ein Schock so tief sitzt, dass man nicht loslassen kann und sich - wie Kalinkas Vater - nur noch durch Selbstjustiz zu helfen weiß. Aber ich wünsche mir, dass ich mich nicht so verhalten würde.

Wie reagieren Sie denn generell auf Ungerechtigkeiten?

Mir ist es viel lieber, wenn die Wahrheit auf den Tisch kommt. Damit kann ich viel besser umgehen, als wenn etwas vertuscht oder verharmlost wird. Ich kann mit der Wahrheit besser leben als mit der Lüge.

Das Unbehagen, mit dem man den Film verlässt, wird tatsächlich weniger durch die Grausamkeit der Tat hervorgerufen. Erschütternd ist doch vielmehr, dass sich funktionierende Rechtssysteme gegenseitig blockieren können.

Jedes Land hat aus den eigenen kulturellen Wurzeln ein juristisches System entwickelt. Wenn diese verschiedenen Systeme aneinandergeraten, ist es schwierig, einen Konsens zu finden. Die Gesetze in Deutschland sind eben anders als in Frankreich. Man kann zum Beispiel in Deutschland nicht in Abwesenheit verurteilt werden. Das hat Krombach zu seinem Vorteil zu nutzen gewusst.

Ich war beeindruckt, dass Sie auch auf Französisch arbeiten. Zuletzt hat man Sie ja oft in englischsprachigen Formaten wie "Homeland" oder "Bridge of Spies" gesehen.

Ich habe früher viel in Frankreich gearbeitet, dann 12 Jahre lang gar nicht mehr. Nach "Das Leben der Anderen" haben sich mir im anglo-amerikanischen Raum einfach sehr viele Türen geöffnet. Ich habe mich dann darauf konzentriert. "Im Namen meiner Tochter" war jetzt der erste Versuch, wieder auf Französisch zu drehen.

Ist das ursprünglich ein Schulfranzösisch?

Das war ein Schulfranzösisch, ein radebrechendes Schulfranzösisch. Für "Transit" von Anna Seghers habe ich dann sehr viel phonetisch gelernt. Das war 1990, meine ich. Darüber bin ich reingekommen in die Sprache.

Sie sind derzeit noch in einem deutschen Film zu sehen. "Nebel im August" befasst sich mit dem nationalsozialistischen Euthanasie-Programm. Es ist aber kein typischer Nazi-Film geworden. Es dauert etwa eine Stunde, bis das erste Mal ein Hakenkreuz zu sehen ist.

Wir haben versucht, die Thematik nicht ausschließlich im Kontext des Nationalsozialismus zu betrachten. Es ist oft so leicht, zu sagen, die Nazis sind schuld. Aber eigentlich steckt da ein anderes System dahinter: die auf dem sozialistischen Darwinismus beruhende Eugenik, also die Unterscheidung zwischen gutem und schlechtem Erbmaterial. Die Nazis haben sich das nur zum Werkzeug gemacht. Durch die Gesetze von 1933 bis 1938 haben sie Darwins Theorie so pervertiert, und sie zum Mordinstrument für ihre Zwecke gemacht.

Sie spielen Dr. Walter Veithausen, einen fiktiven Arzt, basierend auf dem an Euthanasie-Verbrechen beteiligten Valentin Falthauser. Seine Grausamkeit offenbart sich nicht auf den ersten Blick. Sein Umgang mit den Kindern in der sogenannten Heilanstalt scheint aufrichtig zärtlich, dennoch lässt er sie umbringen. Was treibt so eine Person an?

Die Faszination für den wissenschaftlichen Prozess und der Glaube an die Sache. Veithausen hat geglaubt, diese Kinder zu "erlösen". Aus heutiger Sicht sagt man: Das ist ein Mörder. Veithausen hat sich selber aber nie für einen solchen gehalten.

Sie meinen, Veithausen hat im Sinne des nationalsozialistischen Gedankenguts geglaubt, logisch zu handeln?

Es ist so einfach, zu sagen: "Das ist in der Zeit passiert, das passiert nie wieder. Wir sind die Guten, das sind die Bösen." Der Umgang mit behinderten Kindern oder überhaupt mit behinderten Menschen ist heutzutage noch immer kompliziert. Es gibt da weiterhin große Barrieren. Trotz aller Qualität und Wichtigkeit von Voruntersuchungen während der Schwangerschaft besteht durch Pränataldiagnostik die Möglichkeit, in dieser Hinsicht Entscheidungen zu treffen.

Hat die Arbeit an dem Film Ihre Sichtweise dahingehend beeinflusst?

Absolut! Auch verändert. Wir haben ja circa zwei Monate mit Behinderten gedreht. Die Kinder mit Downsyndrom zum Beispiel sind bezaubernd. Und gerade 90 Prozent dieser Kinder werden heutzutage gar nicht mehr geboren. Sie werden abgetrieben. Viele der Eltern, die mit am Set waren, haben mir erzählt, dass die Ärzte ihnen durchgehend davon abgeraten haben, ein Kind mit der entsprechenden Genommutation zu bekommen. Das halte ich für gefährlich. Ärzte können und müssen Ratschläge vor allem im medizinischen Bereich geben, die Entscheidung aber sollte ausschließlich den Familien selbst vorbehalten sein.

Und was heißt das für Ihre persönlichen Erfahrungen?

Ich halte mich selber für jemanden, der offen mit behinderten Menschen umgehen kann und kaum Berührungsängste hat. Beim Dreh habe ich dann aber gemerkt, wie viel Unsicherheit es noch gibt, die auf Nichtwissen beruht.

Sowohl mit "Nebel im August" als auch in "Im Namen meiner Tochter" haben Sie sich schwerem Stoff gewidmet. Sind Sie eigentlich jemand, der das nach einem Drehtag mit nach Hause nimmt, oder können Sie das ablegen?

Ach, so etwas nimmt man nicht mit nach Hause. Ich mache den Beruf seit 30 Jahren. Es ist meine Aufgabe, solche Dinge gedanklich zu erarbeiten und dann zu spielen. Das heißt nicht, dass mir das schlaflose Nächte bereitet. Das muss ich trennen. Anders geht es nicht.

Mit Sebastian Koch sprach Anna Meinecke.

"Im Namen meiner Tochter - Der Fall Kalinka" und "Nebel im August" laufen derzeit in den deutschen Kinos.