Dreckiges Dilemma der Chipriesen"Taiwan will erneuerbare Energien vom chinesischen Festland beziehen"

Die Halbleiterbranche ist die wichtigste der Welt, auch für die Energiewende. Im "Klima-Labor" von ntv erklärt eine Halbleiter-Expertin, welche Schmutzflecken die "geheimste Industrie der Welt" beschäftigen und warum Taiwan ausgerechnet mit China zusammenarbeiten möchte.

Die Halbleiterindustrie ist die wichtigste der Welt, auch für die Energiewende. Kleine Chips aus den Fabriken von Bosch, Infineon oder TSMC steuern Solaranlagen, Windräder, E-Autos oder Stromnetze. Bis 2030 soll sich die Nachfrage nach winzigen Prozessoren und Mikrocontrollern verdoppeln, doch auch die "geheimste Industrie der Welt" hat Schmutzflecken wie hochpotente fluorierte Gase und Ewigkeitschemikalien. "Es gibt natürlich Reinigungssysteme, aber was übrigbleibt, gelangt in die Atmosphäre und setzt sich in unseren Körpern und der Natur fest", sagt Julia Hess. Auch die Energieversorgung der Chipfabriken ist ein Problem, denn Industrie-Schwergewichten wie Südkorea und Taiwan fehlt aufgrund ihrer Geografie der Platz für Erneuerbare, wie die Halbleiter-Expertin im "Klima-Labor" von ntv erklärt. Die Lösungsansätze sind sehr unterschiedlich.

ntv.de: Die Halbleiterindustrie bezeichnet sich gerne als "Enabler der Green Transition", ermöglicht also grünen Wandel. Warum eigentlich?

Julia Hess: Halbleiter kommen in vielen Bereichen zur Anwendung. Die Komponenten sind klein, komplex und erfüllen etwa in einem Smartphone viele unterschiedliche Funktionen. Speziell im Bereich von grünen Technologien findet man Halbleiter im Smart Grid, also im intelligenten Stromnetz. Dort steuern sie als Mikrocontroller die Stromversorgung. In Solar- oder Windanlagen entscheiden Sensoren, wie das Panel ausgerichtet ist und wie die Temperatur gesteuert wird. Beim schnellen Laden in der Elektromobilität sind Halbleiter ebenfalls wichtig.

Ein riesiges Feld.

Ja. Wenn man etwas weiter ausholt und auf den Bereich Künstliche Intelligenz blickt, gibt es weitere Potenziale für die Automatisierung oder Optimierung von industriellen Prozessen. Der größte Teil der Halbleiter landet aber im neuesten Smartphone oder Rechenzentrum und wenige Jahre später im Elektroschrott - nachdem sie in der Produktion einen hohen Ressourcenaufwand verursacht haben.

Werden in Deutschland Halbleiter für Bereiche wie Wind, Solar oder Stromnetze hergestellt?

Unternehmen wie Infineon oder Bosch sind in diesen Bereichen tätig und seit Jahrzehnten marktführend. Auf europäischer Ebene kommen NXP oder STMicroelectronics dazu. Das sind nicht alle, aber die bekanntesten. Die stellen vor allem Mikrocontroller und Leistungselektronik her.

Vollständig in Europa?

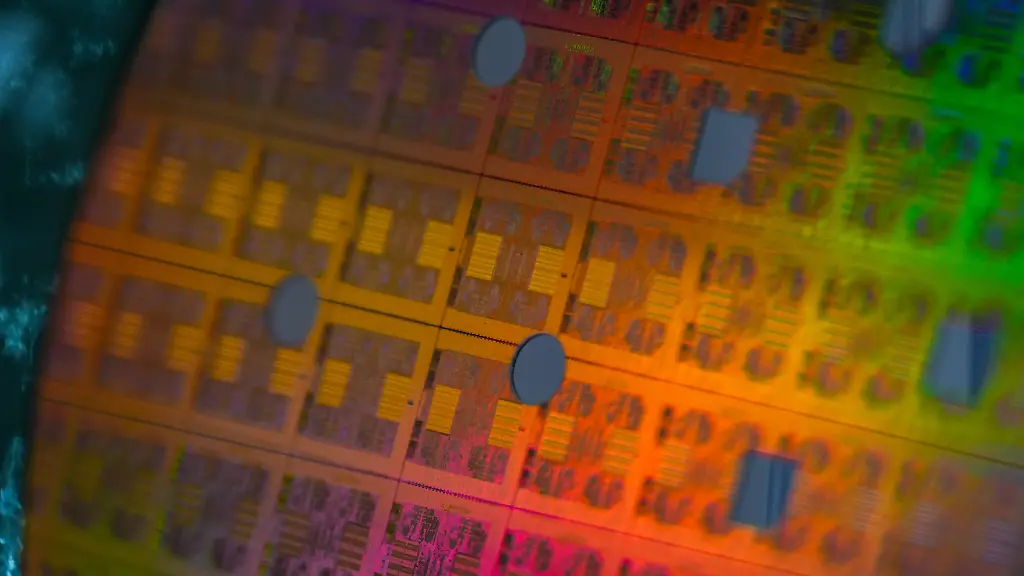

Stark vereinfacht, ja. Aber die Hersteller haben komplexe Lieferketten und der Produktionsprozess ist in zwei Teile aufgeteilt, das Front-End und das Back-End. Im Front-End werden die Schaltkreise in Reinräumen auf eine dünne, meist grüne Scheibe aus Silizium aufgebracht. Das ist der Wafer. Dieser Prozess ist stark automatisiert und findet hauptsächlich in Deutschland und Europa statt. Im Back-End wird der Halbleiter aus dem Wafer herausgetrennt und getestet. Das passiert meist in Asien.

Muss man sich bei den Lieferketten oder in diesem Backend-Bereich um Abhängigkeiten und die geopolitische Lage sorgen? Man kann über Halbleiter schließlich nicht sprechen, ohne Taiwan zu erwähnen.

In der Wertschöpfungskette gibt es wechselseitige Abhängigkeiten. Halbleiter sind so komplex, es ist unmöglich, alles in Deutschland oder Europa zu produzieren. Ganz egal, von welchem Halbleitertyp wir sprechen. Unterschiedliche Länder leisten unersetzliche Arbeit. Aber ein Großteil der Fertigung findet tatsächlich hierzulande statt und speziell im Bereich der Zulieferermärkte sind andere Länder auch von uns abhängig, zum Beispiel bei Maschinen und Chemikalien.

Massiv subventioniert entsteht jetzt in Dresden eine neue Halbleiterfabrik von TSMC. Welche Halbleiter sollen dort hergestellt werden? Und für wen?

In Dresden ist TSMC ein Joint Venture mit Bosch, Infineon und NXP eingegangen. Dort wird TSMC später als ESMC Halbleiter für die Automobilindustrie und für das Internet of Things (IoT) herstellen.

Das ist eine Konsequenz aus der Corona-Pandemie, als die Autobauer plötzlich keine Chips mehr hatten?

Genau. Man könnte ein eigenes Interview zur Frage führen, wer damals tatsächlich warum Probleme hatte, an Halbleiter zu kommen. Das hat viel mit Beschaffungsstrategien zu tun, aber ja, im Kern wird die Fabrik wegen der Pandemie gebaut. Bei der Produktion orientiert sich TSMC an den europäischen Endanwendern. Das ist unter anderem die Automobilindustrie.

Kann man schon sagen, ob die Subventionen sinnvoll angelegt sind?

Das wird man sehen, aber ohne Subventionen wird die Halbleiterfertigung nirgendwo auf der Welt ausgebaut. Das hat nichts mit Deutschland, Europa oder einem womöglich unattraktiven Standort zu tun. Die Kosten für den Bau von Chipfabriken sind einfach wahnsinnig hoch, Regierungen müssen Geld dazugeben.

In Deutschland war aber das Besondere, dass TSMC und auch Intel in Magdeburg für ihre Fabriken Geld aus dem Klimatransformationsfonds (KTF) bekommen haben oder sollten. Das hat bei einigen Menschen Stirnrunzeln verursacht. Die Fabrik von Intel liegt jetzt auf Eis, aber wäre das gerechtfertigt gewesen?

Intel wollte in Magdeburg Prozessoren für KI und Unterhaltungselektronik bauen. Die sind innovativ und modern, die Rede ist oft von Cutting Edge. In Magdeburg wollte Intel erstmals auch als Auftragsfertiger aktiv werden und Halbleiter nicht für sich selbst, sondern für Kunden herstellen, wie es TSMC im Cutting-Edge-Bereich etwa für Apple und Nvidia macht.

In Magdeburg wäre also viel Elektroschrott hergestellt worden? Dinge, die man zwei oder drei Jahre nutzt, bevor man sie austauscht? Und mit Blick auf KI zusätzlich Dinge, die einen hohen Energieverbrauch haben … mit Klimaschutz hat das nichts zu tun.

Das kann man stark heruntergebrochen so sagen. Die Begründung für die Subventionen war aber der European Chips Act. In der zweiten Säule dieses Gesetzes ist festgehalten, dass subventioniert wird, was es so bisher in Deutschland und Europa nicht gibt - Bereiche, in denen bisher kein europäisches Unternehmen tätig ist. Auch das war eine Lehre der Corona-Pandemie: Man wollte unabhängiger sein und diese Art von Chipfertigung nach Europa holen.

Gibt es denn für Cutting-Edge-Chips überhaupt Abnehmer in Europa?

Ein paar sicherlich, wenn man in Richtung Elektromobilität und selbstfahrende Autos schaut. Aber die Hauptabnehmer sitzen natürlich in den USA, wo es ein florierendes Geschäft mit Rechenzentren für KI gibt.

Würden diese Chips wenigstens vollständig in Europa hergestellt? Hätte Europa tatsächlich eine unabhängige Fertigung aufgebaut oder müsste man die Halbleiter für den zweiten Produktionsschritt wieder woanders hinfliegen?

Das ist schwierig zu sagen, denn die Industrie gewährt Außenstehenden wenige Einblicke. Manche bezeichnen sie auch als "most secretive industry in the world", also geheimnisvollste Industrie der Welt. Das hängt mit dem starken Wettbewerb zu tun. Man möchte der Konkurrenz keine Vorteile gewähren. Grundsätzlich ist es oft so, dass die Unternehmen in Europa das Front-End haben und in Südostasien das Back-End. Aber um dieses Problem zu lösen und Versorgungssicherheit zu schaffen, hat Intel überlegt, das Front-End in Deutschland und das Back-End in Polen zu bauen. Man muss aber festhalten: Das ist nicht der einzige Grund für Knappheiten. Die gab es während der Pandemie auch aufgrund von Engpässen in Zulieferermärkten. Wenn eine bestimmte Chemikalie fehlt und man ohne diese Chemikalie nicht fertigen kann, ist egal, wo Front-End und Back-End stehen.

Wie läuft die Chipfertigung eigentlich ab? Werden viele problematische Chemikalien eingesetzt?

Die Industrie setzt in der Fertigung sieben fluorierte Gase ein. Diese Gase haben ein hohes Treibhausgaspotenzial und sind schlimmer als CO2. Natürlich gibt es Reinigungssysteme, die für einige Gase gut funktionieren, aber was übrig bleibt, gelangt in die Atmosphäre. Das doppelte Problem ist, dass viele dieser Gase und andere Chemikalien gleichzeitig zu den Ewigkeitschemikalien gehören. Sie sind nicht biologisch abbaubar, sondern setzen sich in unseren Körpern und der Natur fest. Für diese Herausforderung gibt es keine einfache Lösung.

Und wie groß sind die Emissionen?

Das kommt auf das Land an. In Deutschland hatte die Chipindustrie in den vergangenen Jahren einen Produktionsanteil von acht Prozent. Das ist wenig, daher sind auch die Emissionen bisher eher gering. Bis 2030 soll der Produktionsanteil von Europa laut dem European Chips Act allerdings auf 20 Prozent steigen. Dann kommt man bei den Emissionen im Bereich der Chemieindustrie an. Das hängt aber nicht nur mit den fluorierten Gasen zusammen, sondern auch mit dem hohen Energieverbrauch.

Die Produktion nimmt weltweit stark zu. Auch Japan baut neue Chipfabriken, denn dort gab es während der Pandemie ähnliche Probleme wie in Europa. China baut seine Kapazitäten aus, weil die USA den Export moderner Halbleiter verboten haben.

Die Prognose lautet, dass sich die Halbleiter-Nachfrage bis 2030 weltweit verdoppelt. Einen Produktionsanteil von 20 Prozent werden wir in Europa also gar nicht erreichen können, denn dafür müssten wir die Produktionskapazitäten vervierfachen. Das ist unrealistisch. Jetzt könnte man sagen: Gut so, Emissionsproblem aus deutscher Sicht gelöst. Aber diese Fabriken werden irgendwo auf der Welt gebaut und verursachen dort hohe Emissionen. Im Zweifelsfall wird der dreckige Schritt der Wertschöpfungskette wie früher einfach outgesourct und ausgelagert.

Gibt es Lösungsansätze? Spielen solche Themen in der Industrie eine Rolle?

Die Emissionen durch fluorierte Gase und auch die Ewigkeitschemikalien waren in den vergangenen beiden Jahren ein großer Diskussionspunkt, weil die EU sie verbieten möchte. Aber es ist nicht klar, wie das mit dem Aufbau der Halbleiterindustrie zusammenpasst, denn aktuell kann man nicht auf diese Gase verzichten. Die Forschung sucht nach Ersatz, aber selbst, wenn der gefunden wird, würde es 10 bis 20 Jahre dauern, die Produktionsprozesse anzupassen.

Wird das industrieweit diskutiert oder ist das wie so oft eine rein europäische Debatte?

Bis vor zwei Jahren war es eine europäische Debatte, aber mittlerweile ist sie auch im asiatischen Raum angekommen, denn die wollen ihre Chips exportieren. Und wenn Europa entsprechende Regeln beschließt, muss man möglichst klimafreundliche Technologien bei der Herstellung nutzen. Das ist gerade im Energie-Bereich kompliziert, denn das ist die größte einzelne Emissionsquelle. Wichtige Halbleiterstandorte wie Taiwan und Südkorea haben massive Probleme, an Erneuerbare zu kommen. Aber wenn sich dort nichts ändert, müssen europäische Unternehmen erklären, warum sie umweltschädliche Technologien in ihren Produkten verbauen.

Ist das ein geografisches Problem? Taiwan ist eine kleine Insel mit wenig Platz. Südkorea ist nicht viel größer und der einzige Nachbar ist Nordkorea, mit dem man nicht zusammenarbeiten kann.

Ja. Interessanterweise verfolgen Südkorea und Taiwan sehr unterschiedliche Ansätze, um das Problem zu lösen: Südkorea setzt vermehrt auf Atomenergie und versucht, diese als "klimaneutrale" oder "grüne" Technologie zu betiteln. Taiwan hat sich dagegen entschlossen, aus der Atomenergie auszusteigen. Dort ist ein Lösungsansatz stattdessen, erneuerbare Energien vom chinesischen Festland zu beziehen, auch wenn das Verhältnis aktuell angespannt ist.

Mit Julia Hess sprachen Clara Pfeffer und Christian Herrmann. Das Gespräch wurde zur besseren Verständlichkeit gekürzt und geglättet. Das komplette Gespräch können Sie sich im Podcast "Klima-Labor" anhören.