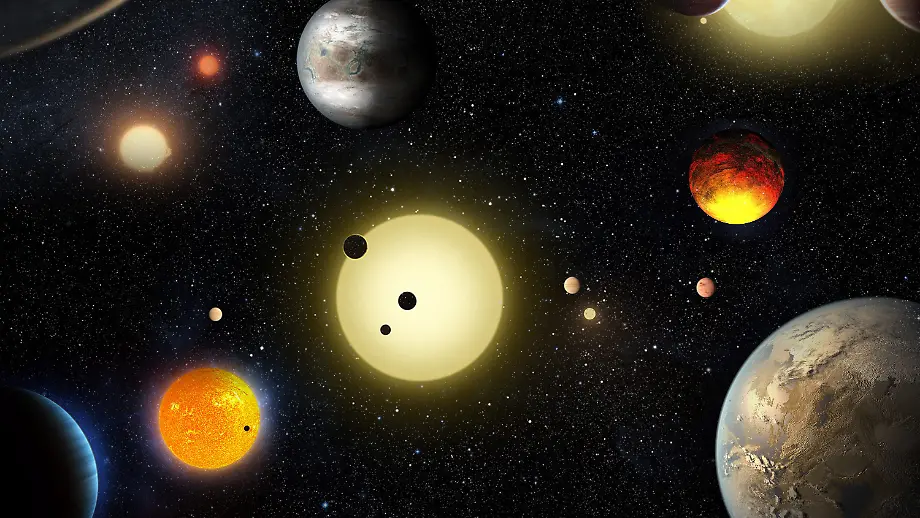

Mehr als 1200 Exoplaneten bestätigtDie lange Suche nach der zweiten Erde

Es klingt sensationell: 1284 ferne Planeten soll Weltraumteleskop Kepler ausfindig gemacht haben - zusätzlich zu 984 bereits bekannten. Einige befinden sich in der bewohnbaren Zone ihres Sternsystems. Doch was darf man daraus schließen?

Wenn von Planeten außerhalb unseres Sonnensystems die Rede ist, stehen schnell Fragen im Raum: Gibt es die Erde 2.0, auf der so lebensfreundliche Bedingungen herrschen wie bei uns? Ist sie womöglich bewohnt? Und wird es irgendwann möglich sein, diesen Exoplaneten zu besuchen?

Seit 2009 ist Kepler unterwegs, um ferne Planeten ausfindig zu machen. 4302 potenzielle Kandidaten hat das Weltraumteleskop gefunden. 984 davon sind schon länger als Exoplaneten bestätigt. Nun meldet die Nasa, dass es sich auch bei 1284 weiteren Kepler-Kandidaten um Planeten handelt. Eine beachtliche Zahl – die, wie Astronom Florian Freistetter in seinem vielbeachteten Blog erläutert, auf Wahrscheinlichkeiten beruht. Denn um sicher zu gehen, dass das, was Kepler gesehen hat, tatsächlich Planeten sind, wären in jedem einzelnen Fall weitergehende Analysen von der Erde aus notwendig. Die sind jedoch meist gar nicht möglich. Der Grund: Die bislang verfügbaren Teleskope sind einfach nicht stark genug. Zwangsläufig begnügt man sich daher mit Wahrscheinlichkeiten.

Hintergrund ist folgender: Kepler sieht, wie sich ein Stern kurzzeitig ein wenig verdunkelt. Das ist der Moment, der Astronomen aufmerken lässt, denn die Verdunkelung könnte von einem um den Stern kreisenden Planeten herrühren - ganz wie beim Merkurtransit Anfang dieser Woche. Allerdings können auch andere kosmische Vorgänge zu plötzlichen Verdunkelungen führen. Astronomen berechnen daher aus verschiedenen Daten, wie wahrscheinlich es ist, dass ein vorbeiziehender Planet die Ursache für Lichtschwankungen ist. Liegt die Wahrscheinlichkeit bei mehr als 99 Prozent, gilt der Planet als bestätigt. Das war nun, wie die Nasa uns wissen lässt, 1284 Mal der Fall.

Planeten in der bewohnbaren Zone

Es ist die US-Weltraumbehörde selbst, die von der "Entdeckung" von Exoplaneten den Bogen schlägt zu der Frage, ob wir allein sind im Universum oder nicht. Diese Frage lässt sich natürlich auch nach Bekanntgabe von 1284 "neuen" Planeten außerhalb unseres Sonnensystems nicht beantworten. Zwar sind 550 dieser Exoplaneten, so die Nasa, Gesteinsplaneten wie die Erde (ihre Größe lässt darauf schließen). Und von diesen 550 terrestrischen Himmelskörpern befinden sich 9 in der bewohnbaren Zone ihrer Sonne. Doch das allein ist noch nicht aussagekräftig.

Was es bedeutet? 9 Exoplaneten – sowie 12 weitere, die man schon vorher kannte, also 21 insgesamt – ziehen ihre Bahnen so nah um ihren Stern, dass auf ihnen möglicherweise vorhandenes Wasser nicht dauerhaft gefriert. Die Planeten bekommen von ihrer jeweiligen Sonne genug Wärme ab. Gleichzeitig sind sie von diesem Stern aber so weit entfernt, dass Wasser nicht verdampfen würde. Planeten in der bewohnbaren Zone sind wohltemperiert – ähnlich wie die Erde. Falls es Wasser auf ihnen gibt, wäre es also flüssig. Das gilt als unabdingbare Voraussetzung für Leben.

Allerdings muss für Leben noch weit mehr gegeben sein als die optimale Distanz zum Stern. Auf Exoplanet Gliese 581c etwa dürften die Temperaturen vielversprechend sein, aber immer wieder kommt es dort zu Ausbrüchen von Röntgenstrahlung in tödlicher Dosis. Nach irdischen Maßstäben – und die gelten Forschern als Modell – ist Gliese 581c also alles andere als lebensfreundlich.

Der optimale Abstand ist nicht alles

Florian Freistetter wird nicht müde, in seinem Blog zu betonen: "Nur weil ein Planet so groß wie die Erde ist und sich im richtigen Abstand von seinem Stern befindet, folgt daraus nicht, dass dort auch die gleichen Bedingungen herrschen wie bei uns!" Einige der vielen anderen Eigenschaften, von denen lebensfreundliche Bedingungen abhängig sind, nennt Freistetter: Da wären zum Beispiel Atmosphäre, Masse, Magnetfeld, etwaige Monde, die Entstehungsgeschichte sowie die planetare Aktivität zu berücksichtigen. Doch all diese Parameter bleiben uns bei Exoplaneten unbekannt. "Um herauszufinden, wie die Bedingungen auf einem anderen Planeten sind, müssen wir auf die nächste Generation der Teleskope warten", so Freistetter.

Dennoch entwirft die Nasa bereits fleißig Reiseplakate für einen Urlaub auf Exoplaneten – mit einem Augenzwinkern, freilich. Kepler-186f scheint attraktiv zu sein. Er ist rund 490 Lichtjahre von der Erde entfernt und zieht im Sternbild Cygnus seine Bahnen um den Roten Zwerg Kepler-186. Sein Zentralgestirn ist damit deutlich kälter als unsere, aber immer noch warm genug für Temperaturen über dem Gefrierpunkt. Das Licht ist in den rötlichen Bereich verschoben. Sollte es Pflanzen auf Kepler-186f geben, wäre ihre Photosynthese möglicherweise davon beeinflusst. Grünpflanzen wären es dann nicht, sie wären wohl eher rot. Tatsächlich eine andere Welt.

Acht Jahre Reisezeit zu Kepler-452b

Vergangenen Sommer sorgte zudem Kepler-452b für Furore. Er gilt als eine Art größerer und älterer Cousin der Erde. Sowohl seinen Stern als auch den Planeten gibt es schon 1,5 Milliarden Jahre länger als unsere Sonne und die Erde. Die Zeit für die Entwicklung von Leben wäre auf Kepler-452b also gegeben. Ob auch alle anderen Voraussetzungen erfüllt sind, ist ungewiss.

Und wie steht es um einen Ausflug zu Kepler-452b? Wird der irgendwann möglich sein? Kepler-452b ist 1400 Lichtjahre von der Erde entfernt. Mit den Raumfahrzeugen von heute wäre man mindestens 30 Millionen Jahre unterwegs. Doch angenommen, es gäbe einst Raumschiffe, die sich mit nahezu Lichtgeschwindigkeit durchs All bewegen, dann vergingen für die Besatzung nur acht Jahre, bis sie auf Kepler-452b ankäme. Das klingt überschaubar - gilt aber ausschließlich für diejenigen, die im Raumschiff unterwegs sind. Auf der Erde bleibt es dabei: Dort sind in derselben Zeit 1400 Jahre vergangen.