Planeten geben Abschiedsgala Juli glänzt mit doppeltem Vollmond

30.06.2015, 13:05 Uhr

Vollmond herrscht am frühen Morgen des 2. Juli. Die Nacht vom 1. zum 2. Juli ist die kürzeste Vollmondnacht in diesem Jahr.

(Foto: dpa)

Jupiter und Venus haben vor ihrem Abschied vom Nachthimmel ein Treffen mit der Mondsichel. Hoch am Himmel thront das Sommerdreieck und der Vollmond zeigt sich im Juli gleich zweimal.

Vor ihrem Abschied vom Nachthimmel bieten die beiden hellsten Planeten Venus und Jupiter im Juli eine besondere Gala: Venus, unser innerer Nachbarplanet, strahlt am Abend des 10. in maximalem Glanz. Nach Sonne und Mond ist sie das bei weitem hellste Gestirn am irdischen Firmament. Schon bald nach Sonnenuntergang erkennt man den Abendstern am Westhimmel.

Venus wird zwar als Abendstern bezeichnet, ist aber ein Planet. Schon zu Monatsbeginn überholt sie den Riesenplaneten Jupiter im Sternbild Löwe knapp südlich. Damit stehen die beiden hellsten Planeten nahe beieinander - ein spektakulärer Anblick am Westhimmel, insbesondere am Abend des 18. und 19., wenn sich die schmale Sichel des zunehmenden Mondes hinzugesellt. Vierter im Bunde ist Regulus, der Hauptstern des Löwen, der aber wesentlich lichtschwächer ist.

Gegen Monatsende zieht sich Venus vom Abendhimmel zurück. Auch Jupiter verabschiedet sich und wird für das bloße Auge unsichtbar. Saturn im Sternbild Waage ist der Planet der ersten Nachthälfte. Aus der zweiten Nachthälfte zieht sich der Ringplanet zurück. Am 26. erhält er Besuch vom Halbmond. Mars steht am Taghimmel und befindet sich nachts unbeobachtbar unter dem Horizont. Auch der flinke Merkur zeigt sich nicht in unseren Breiten.

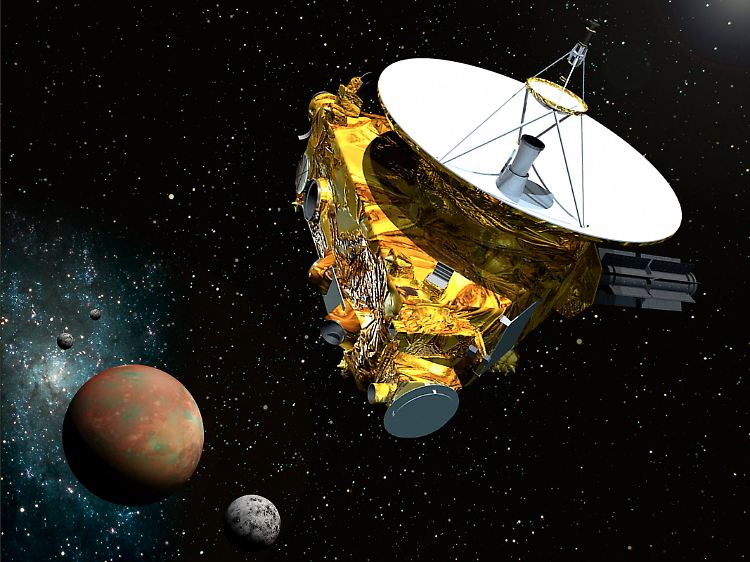

Raumsonde besucht Pluto

Der ferne und darum lichtschwache Pluto kommt am 6. im Sternbild Schütze in Opposition zur Sonne. Diesmal gehört ihm das besondere Interesse der Astronomen. Denn nach neunjähriger Reisezeit wird die US-Raumsonde "New Horizons" am 14. Juli Pluto und seine fünf bekannten Trabanten in geringem Abstand passieren. Es ist der erste Besuch eines irdischen Spähers bei Pluto. Schon treffen die ersten Bilder von Pluto auf der Erde ein, die New Horizons von dem eisigen Himmelskörper aufgenommen hat. Viereinhalb Stunden eilen die Funksignale zur Erde, denn von Pluto trennen uns zur Opposition rund 4,8 Milliarden Kilometer.

Entdeckt wurde Pluto im Februar 1930 auf der Lowell-Sternwarte in Flagstaff (Arizona) als neunter und sonnenfernster Planet. Ein Vierteljahrtausend benötigt er, um einmal die Sonne zu umrunden. Für einen Planeten beschreibt er eine ungewöhnliche Bahn. Sie ist mit 17 Grad relativ stark zur Erdbahn-Ebene geneigt und weicht erheblich von der Kreisform ab. Als sich herausstellte, dass Pluto mit nur 2300 Kilometer Durchmesser nicht einmal halb so groß wie Merkur ist und ähnlich große Himmelskörper jenseits der Plutobahn entdeckt wurden, stufte man ihn in die Kategorie der Zwergplaneten ein. Sein größter Mond Charon wurde 1978 gefunden. Mit 1200 Kilometern Durchmesser ist er halb so groß wie Pluto. Beide werden heute als doppelter Zwergplanet angesehen. Seit 2005 wurden noch vier winzige Möndchen aufgespürt. Sie wurden passend zum Planeten der Unterwelt Styx, Nix, Kerberos und Hydra getauft.

Juli-Aquariden leuchten auf

Vom 12. Juli bis 19. August leuchten die Sternschnuppen der Delta-Aquariden auf - auch Juli-Aquariden genannt. Es sind meist nicht besonders helle Meteore, die dem Sternbild Wassermann zu entströmen scheinen. Das Maximum mit etwa 20 bis 30 Sternschnuppen pro Stunde ist am 29. Juli in der Zeit nach Mitternacht zu erwarten.

Vollmond tritt am 2. um 4.20 Uhr im Sternbild Schütze ein. Die Nacht vom 1. zum 2. Juli ist die kürzeste Vollmondnacht in diesem Jahr, wobei der Vollmond seine geringste Höhe über dem Südpunkt einnimmt. Bereits am 31. um 12.43 Uhr steht der Erdtrabant abermals in Vollmondposition, diesmal im Sternbild Steinbock. Einen zweiten Vollmond in einem Monat nennen die US-Amerikaner "Blue Moon". Er leuchtet zwar nicht blau, aber der Begriff hat sich eingebürgert. Woher er genau stammt, ist umstritten. Die Redensart "Once in a blue moon" bedeutet so viel wie "irgendwann einmal.". Am 16. tritt um 3.24 Uhr die Neumondphase ein. Mit 367 090 Kilometer steht der Mond am 5. in Erdnähe, während ihn am 21. in Erdferne 404.840 Kilometer von uns trennen.

Umstellung zum Sommerhimmel vollzogen

Am Abendhimmel erkennt man: Die Umstellung vom Frühlings- zum Sommerhimmel ist vollzogen. Das Sommerdreieck mit den Sternen Wega, Deneb und Atair steht kurz vor seiner Meridianpassage. Man sieht es gegen 23 Uhr schon hoch im Süden. Das Frühlingssternbild Löwe geht im Westen unter. Tief im Südwesten sieht man noch die bläuliche Spika, Hauptstern der Jungfrau. Hoch im Süden steht der Herkules in der Mittagslinie, ein wenig tiefer das ausgedehnte Bild des Schlangenträgers.

Während Herkules und Schlangenträger am aufgehellten Zivilisationshimmel kaum zu erkennen sind, kann man den Skorpion knapp über dem Südwesthorizont relativ gut ausmachen. Der Große Wagen sinkt im Nordwesten herab, während im Nordosten die Kassiopeia, das Himmels-W, emporsteigt. Wer freie Sicht zum Nordhorizont hat, wird einen hellen, flackernden Lichtpunkt sehen, die gelbe Kapella im Sternbild Fuhrmann. Sie ist in unseren Breiten zirkumpolar, geht also nie unter und ist somit in jeder klaren Nacht des Jahres zu sehen. Im Winter sehen wir dann Kapella abends hoch über unseren Köpfen.

Sonnenfernster Bahnpunkt

Am 6. Juli passiert die Erde abends ihren sonnenfernsten Bahnpunkt. Von der Sonne trennen uns dabei 152 Millionen Kilometer. Das Sonnenlicht benötigt dann 8 Minuten und 27 Sekunden zu uns. Anfang Januar erreicht es 17 Sekunden früher die Erde. Die Sonne wandert am absteigenden Ast ihrer Jahresbahn. Am 21. verlässt sie morgens das Sternbild Zwillinge und wechselt in das Sternbild Krebs. Am 23. tritt sie in das Tierkreiszeichen Löwe. Die Mittagshöhen der Sonne nehmen um knapp fünf Grad ab, die Tageslänge schrumpft in 50 Grad nördlicher Breite um eine Stunde.

In der Nacht vom 30. Juni auf 1. Juli wird um 0 Uhr Weltzeit, also 2 Uhr MESZ, wieder eine Schaltsekunde eingeschoben. Dies ist erforderlich, da die Erduhr schlapp macht. Die Erdrotation wird immer langsamer, die Tage werden länger. Nach Einfügen der Schaltsekunde am 1. Juli geht die Internationale Atomzeit um 36 Sekunden gegenüber der koordinierten Weltzeit (UTC) vor. Würde man keine Schaltsekunden einschieben, so ginge eines fernen Tages die Sonne erst auf, wenn unsere Uhren zwölf Uhr mittags anzeigen.

Quelle: ntv.de, Hans-Ulrich Keller, dpa