Sonniges Plätzchen gesuchtMini-Solaranlage kann sich für Mieter rechnen

Kleine Fotovoltaikanlagen mit Stecker können auch für Mieter der erste Schritt zur eigenen Stromproduktion sein. Ob sich die Sache lohnt und was es zu beachten gibt, lesen Sie hier.

In Berlin können Mieterinnen und Mieter nun auch einen Zuschuss von 500 Euro für eine Balkon-Solaranlage beantragen. Ähnliche Förderprogramme gibt es auch in anderen Städten und Bundesländern. Aber auch ohne Förderung können sich die Mini-Anlagen lohnen - vor allem in Zeiten steigender Strompreise.

Welche Standorte sind geeignet?

Die kleinen Anlagen können je nach Bauart auf dem Balkon, auf der Terrasse oder auf der Garage platziert oder auch an der Hausfassade montiert werden. Ein einzelnes Modul ist meist kleiner als zwei Quadratmeter und wiegt weniger als 30 Kilogramm. Ein integrierter Modulwechselrichter wandelt den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um, der direkt ins Hausnetz eingespeist und verbraucht werden kann. Die Haushaltsgeräte im eigenen Stromkreis benutzen immer zuerst den Strom des Solargeräts und ergänzen dann den Netzstrom.

Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie (DGS) empfiehlt, dass das Solargerät "in Richtung des unverschatteten Himmels blickt". Die Anlagen bringen bei einer Ausrichtung nach Süden die größte Leistung. Je nördlicher die Module blicken, desto schlechter wird die Sonnenausbeute. Damit die Module im optimalen Winkel zur Sonne stehen, sollten sie zwischen 30 und 45 Grad geneigt sein.

Rechnen sich die Mini-Anlagen?

Während Solarmodule auf dem Dach mehrere tausend Kilowattstunden erzeugen, sind es bei den Mini-PV-Anlagen auf dem Balkon nur wenige hundert Kilowattstunden. Die meisten Balkon-Solarmodule haben eine Leistung von 200 bis 600 Watt.

Die Mini-Anlagen können sich trotzdem rechnen: Seit Jahresbeginn sind die Module von der Mehrwertsteuer befreit, günstige Modelle gibt es schon für wenige hundert Euro. Dazu kommen - eventuell - Kosten für die Installation durch einen Handwerksbetrieb.

Die Balkon-Anlagen können die Stromkosten eines Haushalts um 50 bis 200 Euro pro Jahr senken - abhängig ist das unter anderem von der Sonneneinstrahlung und von den Verbrauchsgewohnheiten: Sonnenstrom fällt tagsüber an und muss dann auch verbraucht werden. Die Anschaffung macht sich in mehreren Jahren bezahlt. Abschätzen lässt sich die Wirtschaftlichkeit mit dem Stecker-Solar-Simulator der HTW Berlin.

Wie werden die Module angeschlossen?

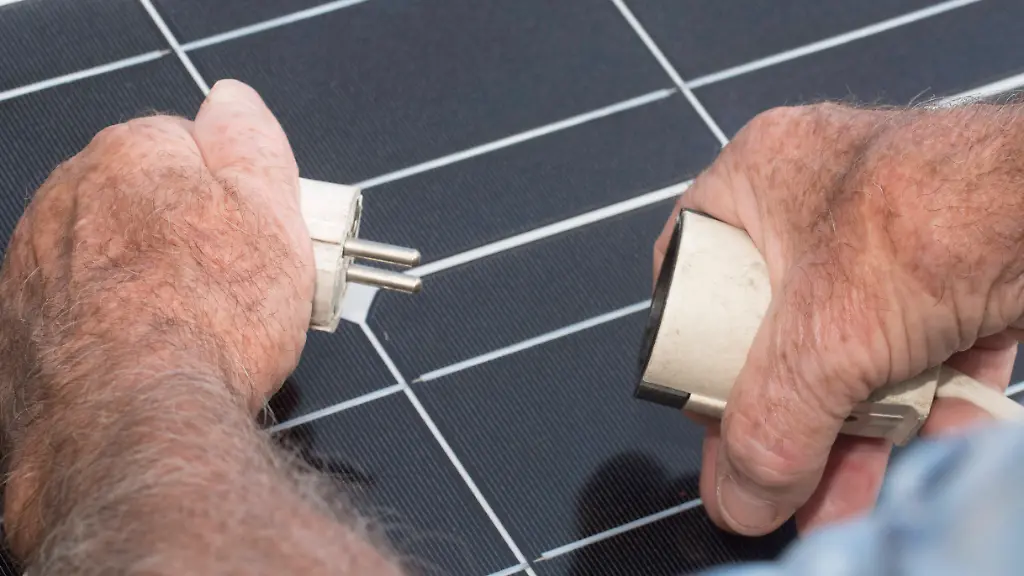

Wer eine steckfertige Solaranlage kauft, kann sie direkt über die Steckdose an das hauseigene Stromnetz anschließen. Bei kleinen Anlagen ist das den Herstellern zufolge meist gefahrlos über die normale Schutzkontaktsteckdose möglich. Manche Netzbetreiber verlangen aber noch den Einbau einer berührungssicheren Steckdose.

Bei einer Leistung von mehr als 600 Watt sollte die Installation eine Elektrofachkraft übernehmen. Sie sollte auch überprüfen, ob die im Haus vorhandenen Leitungen genug Kapazität für die Einspeisung haben. Eventuell muss die Sicherung ausgetauscht werden. Gerade in Altbauten ist Vorsicht angesagt.

Das Netzwerk der Verbraucherzentralen betont, dass Stecker-Solargeräte "sehr sicher" sind. Bis Ende 2021 waren demnach 190.000 Systeme in Deutschland in Betrieb - bislang sei kein Fall von Sachschäden oder verletzten Menschen bekannt geworden.

Was müssen Anlagebetreiber noch tun?

Mieterinnen und Mieter müssen sich die Genehmigung des Vermieters einholen - etwa wegen nötiger Bohrlöcher in der Fassade oder Veränderungen am Erscheinungsbild der Fassade. Auch eine Eigentumsgemeinschaft muss in der Regel zustimmen; seit 2020 reicht hier eine mehrheitliche Erlaubnis, Einstimmigkeit ist nicht nötig.

Wer eine Solaranlage ans Netz anschließt, muss sie verpflichtend dem Netzbetreiber und der Bundesnetzagentur melden. Wie das geht, steht auf den Seiten des Verbands der Elektrotechnik (VDE).

Durch das Stecker-Solargerät könnte es vorkommen, dass herkömmliche Stromzähler mit mechanischen Drehscheiben rückwärts laufen, denn diese Zähler sind nicht mit einer Rücklaufsperre ausgestattet. Deshalb tauscht der Netzbetreiber in diesem Fall den herkömmlichen Zähler in einen modernen elektronischen Zähler um, wie die Verbraucherzentralen erklären. Das ist kostenlos - die Messkosten allerdings können steigen.

Lohnt sich die Einspeisung ins öffentliche Netz?

Auch die Mini-Anlagen können von der EEG-Einspeisevergütung profitieren und damit Geld verdienen. "Allerdings ist die Menge des eingespeisten und damit vergüteten Stroms voraussichtlich sehr gering", schränkt der Elektrotechnikverband VDE ein. Der bürokratische Aufwand lohne sich meist nicht. "In erster Linie soll der Eigenverbrauch gedeckt werden." Wer den überschüssigen selbst erzeugten Strom nicht verschenken will, kann sich einen Batteriespeicher zulegen.