Spezies mit ungewisser ZukunftWie viele Menschen können auf der Erde leben?

Von Kai Stoppel

Von Kai Stoppel

Die Erdbevölkerung wächst unaufhörlich weiter. Doch die Ressourcen gehen zur Neige. Der moderne Lebenswandel überfordert die Natur. Wie viele Menschen können überhaupt auf der Erde leben?

Die Erdbevölkerung wächst unaufhörlich weiter. Doch die Ressourcen gehen zur Neige. Der moderne Lebenswandel überfordert die Natur. Wie viele Menschen können überhaupt auf der Erde leben?

Wie viele Menschen gibt es auf der Erde?

Im Sekundentakt wächst die Menschheit - die Weltbevölkerungsuhr der Deutschen Stiftung für Weltbevölkerung tickt unnachgiebig. Jede Minute sind es wieder rund 150 Menschen mehr. Wie viele Menschen leben auf der Welt? Insgesamt bereits über 8 Milliarden, schätzen die Vereinten Nationen. Würde die Weltbevölkerung mit derselben Rate weiterwachsen, wie in den vergangenen drei Jahrhunderten, würden im Jahr 2300 rund 70 Milliarden Menschen den Planeten bevölkern.

Reichen die Ressourcen für alle Menschen?

Bereits jetzt pfeift der Planet auf dem letzten Loch: Die Denkfabrik Global Footprint Network berechnet jedes Jahr den "Erdüberlastungstag", an dem die natürlichen Ressourcen durch die Menschheit verbraucht sind. 2021 war es der 29. Juli, 2022 der 28. Juli. Die Tragfähigkeit der Erde - also die maximale Zahl an Menschen, die theoretisch unbegrenzt auf ihr leben können, ohne sie nachhaltig zu schaden - wurde wieder etwas früher überschritten.

Experten uneinig: Wie viele Menschen können auf der Erde leben?

Es stellt sich also die Frage: Wie viele Menschen kann die Erde überhaupt tragen? "Das ist eine sehr schwierige Frage, bei der sich die Experten auch nicht einig sind", sagt Alisa Kaps vom Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung zu ntv.de. Bei Schätzungen der künftigen Bevölkerungsentwicklung gebe es immer Unsicherheiten. Und tatsächlich gehen die Prognosen weit auseinander: Die Vereinten Nationen (UN) hatten 65 Studien ausgewertet, von denen die pessimistischsten von 2 Milliarden Menschen oder weniger ausgehen. Der Großteil der Studien bewegt sich jedoch zwischen 4 und 16 Milliarden Menschen, die auf der Erde leben könnten.

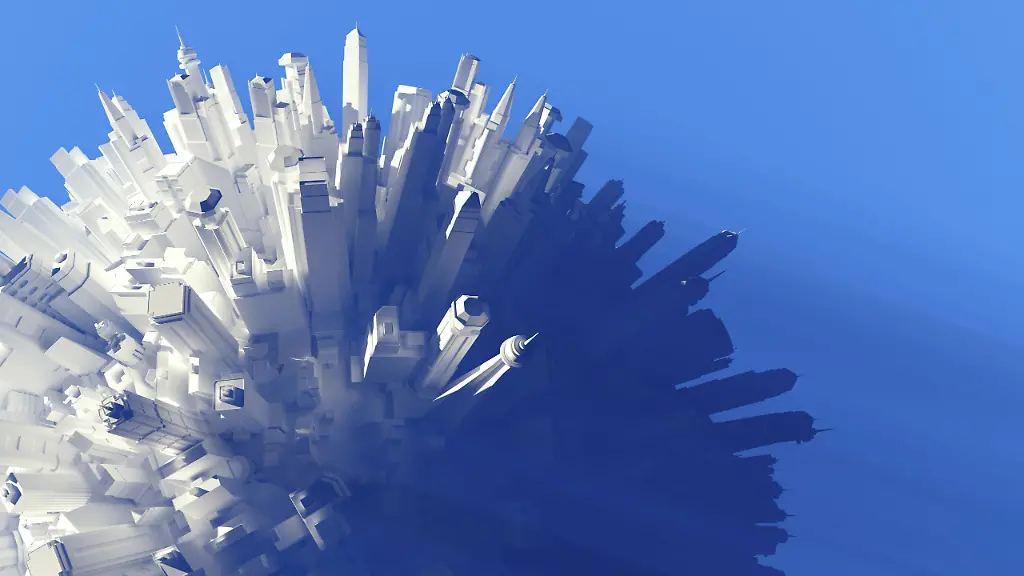

Leben bald eine Billion Menschen in "Kathedralen-Städten"?

Eine sehr optimistische Prognose geht sogar von rund einer Billion Menschen aus. Der italienische Physiker und Systemanalytiker Cesare Marchetti demonstrierte in seinem 1979 erschienenen Aufsatz "1012: A Check on the Earth-Carrying Capacity for Man", dass Menschen in Zukunft die zur Verfügung stehende Ressource Energie deutlich effizienter nutzen könnten. Gigantische "Kathedralen-Städte" könnten als Wohnstätte dienen und würden auch nur ein Zehntel der Erdoberfläche bedecken. Der Rest bliebe der Natur. Das Fazit dieser Überlegungen: Die richtige Technologie könnte ein nachhaltiges Dasein ermöglichen.

Kollaps durch Bevölkerungszuwachs? Schon einige lagen daneben

Ein wenig Optimismus scheint wohl tatsächlich nicht unangebracht - schließlich lagen kritische Forscher in der Vergangenheit mit ihren Warnungen vor einer "Bevölkerungsexplosion" oft gründlich daneben. "Schon im 19. Jahrhundert hatte der britische Ökonom Thomas Robert Malthus und später - in den 1970er-Jahren - der Club of Rome, davor gewarnt, dass angesichts knapper werdender Ressourcen und dem stetigen Bevölkerungszuwachs der Kollaps bevorstehe", sagt Kaps.

Doch es kam anders. Der Kollaps blieb aus, die Erde konnte letztlich deutlich mehr Menschen tragen, als Zeitgenossen dachten. "Vor allem durch technologischen Fortschritt, etwa in der Landwirtschaft, wurde die Grenze der Tragfähigkeit der Erde seit Malthus immer wieder verschoben", so Demografie-Expertin Kaps. Das Paradebeispiel für diese Entwicklung ist die Grüne Revolution ab Ende der 1960er-Jahre. Mit ihr wurden weltweit deutlich ertragreichere Nutzpflanzen wie Weizen, Mais und Reis eingeführt, wodurch mehr Menschen aus derselben landwirtschaftlichen Fläche ernährt werden konnten. Eine Verbesserung also ganz im Sinne der Eine-Billion-Theorie von Marchetti.

Für alle Menschen auf der Welt reicht eine Erde reicht derzeit nicht aus

Allerdings heißt technischer Fortschritt noch lange nicht, dass dieser nachhaltig ist. Denn die Grüne Revolution brachte auch einige Nachteile mit sich. Etwa sank in manchen Regionen der Grundwasserspiegel durch den größeren Wasserverbrauch. Auch brachte die intensive Landwirtschaft einen starken Einsatz von Düngemitteln und Pestiziden mit sich. Um die jetzige Weltbevölkerung wirklich nachhaltig zu versorgen, wären immer noch 1,6 Erden notwendig, zeigt die Berechnung des Global Footprint Networks. Würden alle Menschen auf der Erde leben wie in Deutschland, wären es sogar fast 3 Erden.

Kann die Menschheit von heute also überhaupt nachhaltig auf der Erde leben? Eine Studie aus dem Jahr 2018 etwa hat errechnet, dass zwar mehr als 7 Milliarden Menschen dauerhaft und nachhaltig den Planeten bewohnen könnten. Allerdings sei es kein Dasein, wie wir es gewohnt sind. Vielmehr würde es auf die Grundbedürfnisse beschränkt sein, wie Ernährung, Gesundheitspflege, Elektrizität und die Beseitigung extremer Armut.

Mehr als 8 Milliarden

Mittlerweile leben mehr als 8 Milliarden Menschen auf der Erde. Und angesichts eines immer noch starken Bevölkerungswachstums in Afrika südlich der Sahara und Teilen Westasiens, dürften es noch deutlich mehr werden. Allerdings dürfte sich der Anstieg in den kommenden Jahrzehnten verlangsamen. Die UN rechnen daher mit einem Wachstum bis auf fast 11 Milliarden Menschen im Jahr 2100. In einem Worst-Case-Szenario könnten es jedoch 17,6 Milliarden Menschen sein.

Das langsamer werdende Wachstum hat vor allem mit Entwicklungsfortschritten in Ländern wie Indien, Nigeria, Pakistan, Äthiopien oder Tansania zu tun, welche zu sinkenden Geburtenraten führen. Man spricht dann von demografischem Übergang, wie ihn etwa die Industriestaaten in Europa, Nordamerika und Ostasien bereits hinter sich haben. Dort ist die Geburtenrate derzeit so niedrig, wie nirgends sonst auf der Welt, was teilweise schon zu einem Rückgang der Bevölkerung führt, etwa in Japan.

Kollaps verhindern - Suche nach einem Mittelweg

Daraus ergibt sich jedoch ein Dilemma: Fortschritte in bisher schwach entwickelten Ländern gehen mit einem erhöhten Ressourcenverbrauch einher, was wiederum die Tragfähigkeit der Erde verringert. Ein möglicher Ausweg: Die Menschen in den Industriestaaten müssten ihr Konsumverhalten ändern, und den weltweiten Verbrauch von Ressourcen zu senken, sagt Kaps. "Damit würde für weniger entwickelte Länder Freiraum geschaffen." Am Ende könne es eine Art weltweite Angleichung im Lebensstandard auf einem Niveau geben, das unter dem der heutigen Industriestaaten und über dem der schwach entwickelten Länder liege.

Gleichzeitig müssten "die schwach entwickelten Länder die Fehler der Industrienationen vermeiden und deutlich schneller, billiger und nachhaltiger große Entwicklungssprünge machen", so Kaps. Dies sei durchaus möglich. Es gebe in Afrika bereits viele positive Beispiele, wie "auf nachhaltige Weise die Produktivität in der Landwirtschaft erhöht und Bildung in die Breite getragen wird, damit möglichst viele Menschen Zugang dazu haben".

Doch was ist, wenn die stagnierende Bevölkerung in entwickelten Ländern in Zukunft wieder deutlich zu wachsen beginnt? So könnte etwa der massive Einsatz von Robotern den Menschen so viel Arbeit abnehmen, dass Kinderkriegen für viele Paare und Singles in den Industrieländern nicht nur einfacher, sondern auch zu einem neuen Lebenssinn werden könnte. Die Geburtenrate könnte dann wieder spürbar steigen. Fortschritte in der Medizin könnten es Menschen zudem ermöglichen, deutlich älter zu werden als heute, was die Sterberate senken würde. Was die weitere Entwicklung der Weltbevölkerung angeht, sind der Fantasie also keine Grenzen gesetzt.

Eine frühere Version dieses Artikels erschien bereits am 11. Juli 2020 auf ntv.de. Dies ist eine aktualisierte Fassung.