Eine Bilanz der Corona-PandemieDrosten: "Das bereue ich im Nachhinein schon"

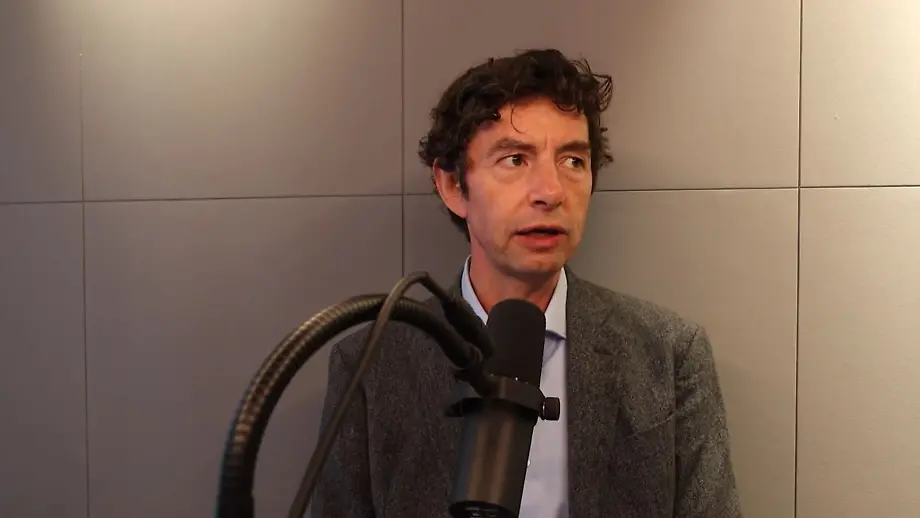

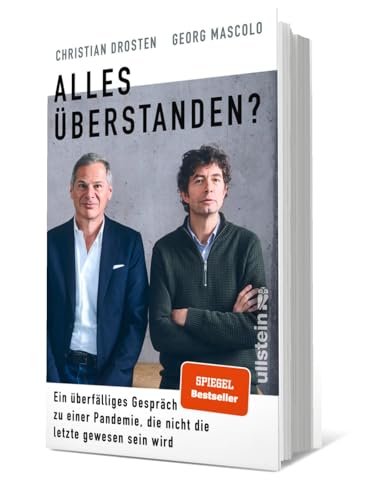

Kaum ein Experte stand während der Corona-Pandemie so im Fokus der Öffentlichkeit wie Christian Drosten. Jetzt ist der Charité-Virologe zurück - diesmal mit einem Buch, das er zusammen mit dem Journalisten Georg Mascolo verfasst hat. Im Gespräch mit ntv.de erklären sie, wie die Corona-Jahre aufgearbeitet werden müssten, welche Fehler gemacht wurden und ob bereits eine neue Pandemie droht.

Kaum ein Experte stand während der Corona-Pandemie so im Fokus der Öffentlichkeit wie Christian Drosten. Millionen Menschen lauschten seinem Podcast in unsicheren Zeiten, die Politik verließ sich auf seine Einschätzungen. Jetzt ist der Charité-Virologe zurück - diesmal mit einem Buch, das er zusammen mit dem Journalisten Georg Mascolo verfasst hat. Darin plädieren die beiden für eine Aufarbeitung der Corona-Jahre. Im Gespräch mit ntv.de erklären sie, wie diese Aufarbeitung aussehen könnte, welche Fehler gemacht wurden und ob bereits eine neue Pandemie droht.

ntv.de: Herr Drosten, vor mehr als einem Jahr erklärte die Weltgesundheitsorganisation den internationalen Gesundheitsnotstand durch Corona - und damit die Pandemie - offiziell für beendet. Doch immer noch erkranken Menschen - und meist ist es nicht nur ein kleiner Husten. Ist die Pandemie wirklich vorbei?

Christian Drosten: Ja, es ist vorbei als Pandemie. Wir erwarten im Moment eine Sommerwelle in ganz Europa und auch in anderen Teilen der Welt. Noch gelingt es bestimmten Varianten besonders gut, der Immunität zu entkommen. Daher sind wie zurzeit eben Sommerwellen noch möglich. Später wird das für das Virus wohl nur noch im Winter funktionieren. Dennoch: Die Krankheit ist in ihrer Spitze begrenzt durch die breite Immunität in der Bevölkerung. Wir wissen nicht ganz genau, wie häufig ein Erwachsener eine Infektion haben muss, um diese dann gar nicht mehr zu bemerken. Im Moment scheint das noch nicht zu reichen. Viele Leute haben jetzt so zwei, drei oder sogar vier Infektionen hinter sich. Und trotzdem werden sie immer noch krank, wenn sie so eine Variante bekommen. Viele haben noch ein bisschen Fieber und fühlen sich allgemein sehr krank.

Aber im Vergleich zum Anfang der Pandemie 2020 ist SARS-CoV-2 heute harmlos?

Drosten: Wir sind jetzt da, wo viele das Virus am Anfang der Pandemie gerne gehabt hätten: bei einer normalen Influenza ungefähr.

Das heißt, wir werden uns in Zukunft zumindest wegen des Coronavirus keine Sorgen mehr machen müssen?

Drosten: Ich denke, man muss keine Kontaktmaßnahmen, gerne auch Lockdown genannt, mehr befürchten. Diese Dinge werden nicht mehr nötig sein.

Also alles überstanden? So lautet auch der Titel Ihres Buches, das Sie zusammen mit Georg Mascolo verfasst haben. Auffällig ist jedoch das Fragezeichen. Rechnen Sie mit einer neuen Pandemie?

Drosten: Ich lese dieses Fragezeichen eher als Frage eines Arztes an den Patienten beim Nachkontrollbesuch: Na, alles überstanden? Operation gut verlaufen? Und wie geht es Ihnen jetzt? Ich will damit nicht unbedingt gleich vor der nächsten Pandemie warnen. Trotzdem glaube ich, dass wir den Blick nach vorn brauchen. Aus epidemiologisch-medizinischer Sicht können wir nie absolute Entwarnung geben. Man muss wachsam bleiben.

Die Vogelgrippe H5N1, die sich zurzeit unter Milchkühen in den USA ausbreitet, scheint zumindest ein besorgniserregender Kandidat für die nächste Pandemie zu sein…

Drosten: H5N1 sowieso. Wir kennen das Virus bereits eine ganze Zeit, eigentlich seit dem Ende des letzten Jahrtausends haben wir H5N1 auf der Liste. Und das Virus wandelt sich immer ein bisschen. Die Variante, die wir momentan haben, ist im Grunde genommen nicht so besorgniserregend wie eine, die bis vor ein paar Jahren in den Tieren zirkulierte. Die Besonderheit, die sich im Moment aber einstellt, ist diese Übertragbarkeit bei Kühen. Das hat man so noch nicht gesehen. Und es überträgt sich nicht wie normalerweise über die Atemwege, sondern über das Drüsengewebe im Euter. Das führt momentan zu einer Mischung aus Neugier und Ratlosigkeit, wie das eigentlich alles ganz genau funktioniert, wie es dazu kam, wie das Virus eingedämmt werden kann und welche Gefahren daraus resultieren. Dennoch gibt es bislang keinen Grund, Alarm für die Allgemeinbevölkerung zu schlagen. Es ist vielleicht eher eine Erinnerung an die Politik, dass man so ein Geschehen nicht einfach laufen lassen darf, sondern überwachen und auch kontrollieren muss.

Georg Mascolo: Niemand kann zu diesem Zeitpunkt sagen, wie es mit H5N1 in den USA weitergehen wird. Aber es ist schon bezeichnend, dass wir uns zum Erscheinen des Buches wieder mit dieser Thematik beschäftigen müssen. Wir haben einmal gesehen, dass Pandemien tatsächlich nicht nur gesundheitliche, sondern auch gesellschaftliche Folgen haben. Dass sie im wahrsten Sinne des Wortes die Welt verändern. Und deswegen ist es ja so notwendig, eine Reihe von Erfahrungen festzuhalten für das nächste Mal. Zu lernen. Man kann sicher sein, dass das jedenfalls nicht die letzte Pandemie gewesen ist, die die Welt erlebt.

Wie groß ist denn das Risiko, dass das Vogelgrippevirus den Sprung in den Menschen schafft? Ist H5N1 der nächste Erreger, dessen Pandemie-Potenzial wir unterschätzen?

Drosten: Die Gefahr auf einer typischen Skala von 0 bis 10 einzuordnen, ist schwer. Man kann aber sagen, dass, wenn man Influenzaviren (zu denen auch H5N1-Viren gehören - Anm. d. Red.) sehr viel Zeit gibt oder sehr viel Infektionsgelegenheit, dann werden sie sich auf irgendeine Art anpassen. Gelegenheit gibt man aktuell H5N1 dadurch, dass es jetzt in einem Nahrungsmittel vorkommt, nämlich in der Milch. Das ist neu und man sollte ganz genau hinschauen. Außerdem können sich diese Influenzaviren reassortieren, also sich mit anderen Influenzaviren kombinieren. Was passiert denn im nächsten Winter, wenn bei Menschen wieder die Influenza-Saison losgeht? Menschen, die das Vogelgrippe-Virus aufnehmen können, haben vielleicht im Hintergrund auch ein menschliches Virus. Eine Reassortierung ist aber auch nicht immer gegeben. Manche Influenzaviren können sich mit anderen gut vermischen, manche nicht. Für H5N1 wissen wir das bislang überhaupt nicht.

Sollte es durch die Vogelgrippe oder einen anderen Erreger tatsächlich zu einer neuen Pandemie kommen, wären wir auf diese besser vorbereitet? Haben wir aus der Corona-Krise gelernt?

Mascolo: Das würde man hoffen, aber wir haben bisher keinen systematischen politischen, wissenschaftlichen, gesellschaftlichen Prozess, einmal zurückzuschauen. Ich finde es deshalb besonders schade, dass der lauteste Ruf nach Aufarbeitung in diesem Land von der AfD und aus dieser politischen Ecke kommt. Sie schmücken sich mit der Behauptung, alle anderen, die Medien, die Wissenschaft, die etablierten Parteien, die hätten alle etwas zu verbergen, die hätten alle Angst, die Entscheidungen in der Pandemie noch mal anzuschauen. Nur die AfD wolle aufklären, was tatsächlich passiert ist. Und ich glaube, dass man ihnen dieses Narrativ auch nicht überlassen darf. Diese Form von Aufarbeitung und Transparenz schuldet sich der Staat selbst.

Und wie sieht es in der Wissenschaft aus, Herr Drosten?

Drosten: In der Wissenschaft gibt es auch keinen formalen Prozess, der würde uns aber auch guttun. Es geht nicht darum, wer recht und wer unrecht hatte. Sondern darum, zu sagen, welche Information war richtig und welche war falsch. Was hat man richtig einschätzen können? Hat man daraus das Richtige gemacht? Was braucht man vielleicht beim nächsten Mal als Datenbasis? Welche Untersuchungen braucht man früher? Welche haben eigentlich nichts genützt? Solche Dinge wären gut für eine wissenschaftliche Aufarbeitung.

Lassen Sie uns auf den Anfang der Pandemie zurückblicken. Im Februar 2020 wusste man noch relativ wenig über das neuartige Coronavirus. Nach den ersten Infektionen und Todesopfern folgten rasch Lockdowns, Schulschließungen, Hygiene-Regeln. Herr Drosten, kann man inzwischen sagen, welche dieser Maßnahmen wirksam waren und welche nicht?

Drosten: Ja, das kann man im Groben ganz klar. Wir haben jetzt einen Prozess zum Auswertungsjahr 2021 abgeschlossen, also eigentlich die Zeit der Lockdowns, der nicht-pharmazeutischen Intervention. Und da kann man beispielsweise sagen, dass die Kontaktmaßnahmen allgemein, also Ausgangssperre, Gruppengrößen, Beschränkungen und diese Dinge, einen starken und eindeutigen Effekt auf Krankheitslast, Infektionszahlen, Todeszahlen hatten. Und dann gibt es davon Varianten. Eine Variante ist zum Beispiel die Schulschließung. Auch die hat einen eindeutig nachweisbaren Effekt auf die gleichen Parameter. Das Gleiche gilt für Maßnahmen an Arbeitsplätzen, also sprich Homeoffice-Regelung, Testen an Arbeitsstellen oder auch die Begrenzung von Belegzahlen in Büros. Für Hygienekonzepte gibt es eine weniger starke Evidenz, also häufiges Händewaschen oder bestimmte Regeln, wie lange man in einem Raum sein darf. Hier ist ein Effekt nur schwer nachzuweisen. Es liegt zum Teil aber auch daran, dass die Studien einfach nicht richtig angelegt waren.

Häufiges Händewaschen hat im Gegensatz zu Schulschließungen allerdings keine Konsequenzen, außer vielleicht raue Hände. Unter den Nachwirkungen der geschlossenen Schulen leiden Kinder und Jugendliche jedoch bis heute. In der Öffentlichkeit entstand damals der Eindruck, dass Sie bei der politischen Entscheidung eine tragende Rolle gespielt haben. Stimmt das?

Drosten: Nein, das stimmt nicht. Das ist eine mediale Zuschreibung, ich äußere mich im Buch genauer dazu. In der ersten Phase der Pandemie, als die Schulen geschlossen wurden, war es nach meiner Meinung noch ein bisschen früh dafür. In Deutschland hatten wir den Vorteil, dass wir die PCR-Diagnostik schon flächendeckend installiert hatten, als die ersten Fälle kamen. Somit konnten wir genau sagen, wo unsere Ausbrüche sind, und diese lokal begrenzen. So steht das auch im Beschlusspapier der Ministerpräsidentenkonferenz: Es wird allenfalls zu lokal und zeitlich begrenzten Schulschließungen geraten.

Warum wurden dann die Schulen bundesweit trotzdem dichtgemacht?

Drosten: Das haben die Politikerinnen und Politiker auf Länderebene beschlossen. Diese Schulschließungen hatten also keine direkte Verbindung zur Wissenschaftsberatung. Dennoch sind sie in gewisser Weise nachvollziehbar. Denn zu diesem Zeitpunkt wussten wir noch nichts über dieses Virus. Wir wussten nicht, ob da spezielle Schädigungen auch bei Kindern entstehen. Jetzt stellen Sie sich vor, ein Bundesland schließt die Schulen und noch eins. Und dann gibt es da aber auch Ministerpräsidenten, die sagen: In meinem Bundesland können alle Kinder dieses Virus bekommen, in meinem Bundesland gibt es keinen Schutz für die Kinder. Das ist nicht denkbar. Es war also wie eine Art Kettenreaktion, dass ein Land nach dem anderen die Schulen schloss.

Es sollte aber nicht das letzte Mal gewesen sein, dass die Schulen geschlossen wurden.

Drosten: Bei den zweiten Schulschließungen in der Winter-Welle 2020 war die Situation eine andere. Dank neuer Daten hat man klar gesehen, dass das Virus in allen Altersgruppen gleich verteilt ist. Daher haben wir der Politik gesagt, es ist egal, in welchem Bereich man Maßnahmen ansetzt. Es kommt nur darauf an, die Gesamtzahl der Kontakte zu reduzieren. Wo man das macht, ist eine politische Entscheidung. In Deutschland hat man sich entschieden, weniger in den Arbeitsstätten zu machen, dafür etwas mehr in den Schulen.

War diese Entscheidung rückblickend falsch?

Mascolo: In dem Punkt sind Christian Drosten und ich uns einig: Das sollte sich so nicht wiederholen. Vor allem im Verlauf der Pandemie ging es um die Frage: Wer trägt eigentlich welche Lasten? Das ist etwas, was die Menschen bis heute beschäftigt. Man hätte viel früher sagen müssen: Die Öffnung der Schulen und Kindergärten verteidigen wir bis zuletzt. Und wir versuchen jedes andere Mittel, das uns zur Verfügung steht, um Kontakte einzuschränken, bevor wir wieder bei den Kindern landen. Etwa durch Beschränkungen in der Wirtschaft. Doch lange Zeit in der Pandemie war der Mechanismus eher umgekehrt. Das ist sicher eine Erfahrung, die es lohnt festzuhalten.

Inzwischen haben viele Politikerinnen und Politiker gesagt, dass die Schulschließungen womöglich ein Fehler waren. Man erinnere sich an den Satz des damaligen Gesundheitsministers Jens Spahn: "Wir werden einander viel verzeihen müssen." Herr Drosten, haben Sie auch Fehler gemacht?

Drosten: Ich habe sicherlich wissenschaftliche Einschätzungsfehler gemacht. Zum Beispiel, als die Alpha-Variante kam, die erste Variante, die sich plötzlich noch mal stärker verbreitete. Mir fiel es schwer, das zu glauben, weil ich aus dem Labor die Hinweise nicht gesehen habe. Und ich musste einfach den Berechnungen der Epidemiologie glauben und das war mir ein bisschen zu wackelig. In diesem Auflösungsgrad hatte ich sicher hier und da falsche Einschätzungen. Auch als die Studien zu den Impfstoffen kamen. Sie lieferten sehr überzeugende Daten, dass diese Impfstoffe zunächst auch die Übertragung eindämmten.

Es kam aber anders …

Drosten: Nach einer Zeit kam dann genauere Information, dass der Impfschutz nur für eine gewisse Zeit hält, etwa anderthalb Jahre. Dann kam aber das Virus und hat sich verändert, womit man nicht wirklich gerechnet hatte. Bei der Deltawelle ging es dann so richtig los, dass der Übertragungsschutz nur noch gering war. Wir brauchten eine dritte Impfdosis, auch für einen stärkeren Krankheitsschutz. Und mit Omikron gab es fast keinen Übertragungsschutz mehr. Bei den sich ablösenden Virus-Wellen ist man mit den Daten zum Übertragungsschutz nur schwer hinterherkommen. Bis man die bekommen hat, sind zum Teil Monate vergangen. Und es war dann wirklich auch schwer, von wissenschaftlicher Seite hinterherzukommen, die ganze Komplexität noch zu erfassen und auch in die Öffentlichkeit zu übertragen.

Mit einigen Ihrer Kollegen gehen Sie hart ins Gericht, wenn Sie schreiben: "Es gab leider eine ganze Reihe von Personen innerhalb der Wissenschaft oder aus ihrem Umfeld, die in wesentlichen Aspekten auf breiter Bühne Minderheitsmeinungen oder sogar nachweisbar falsche Einschätzungen verbreitet haben." Es ist wohl kein Geheimnis, dass Sie damit unter anderem Hendrik Streeck oder auch Jonas Schmidt-Chanasit meinen. Warum haben Sie deren Positionen nicht öffentlich widersprochen? Zum Beispiel, als es um den Lockdown in der Winterwelle 2020 ging?

Drosten: Naja, ich hatte zu der Zeit schon das Gefühl, dass ich inhaltlich widerspreche, gleichzeitig aber keine Person benenne oder angreife. Allein schon deshalb, weil das einen falschen Fokus setzt. Die Öffentlichkeit schaut dann auf so eine Art Hahnenkampf, aber nicht auf das, worum es eigentlich geht in dem vermeintlichen Kampf. Nur jetzt im Nachhinein betrachtet: Es ist so gekommen, wie es gekommen ist. Es gab einen ineffektiven Lockdown und viele Tote in dieser Welle. Und am Ende musste man eben nach dem Jahreswechsel deswegen noch mal Maßnahmen verschärfen. Die Politik hat sich dann für die nochmaligen Schulschließungen entschlossen. Alles das ist damals entstanden in der Zeit wider besseres Wissen, wider die wissenschaftliche Datenlage. Und da bereue ich im Nachhinein schon, dass ich mich mit der Reichweite, die ich damals hatte, nicht noch mal in die Öffentlichkeit gestellt habe und gesagt habe: So kann es nicht gehen.

Was hat Sie davon abgehalten?

Drosten: Man muss dazu sagen, das war natürlich ein anderes mediales Klima zu der Zeit und ich hatte auch das Gefühl, dass ich nicht noch weitergehen kann und will, mit der öffentlichen Exposition, die ich schon hatte. Das wurde irgendwann auch gefährlich.

Mascolo: Aber hier geht es um etwas Großes, es geht um die Frage: Wie organisieren wir eigentlich beim nächsten Mal, egal in welchem Fall auch immer, wissenschaftliche Beratung? Wie schaffen wir ein Verständnis für die Integrität wissenschaftlicher Prozesse? Wie gehen wir mit abweichenden Meinungen um? Das herauszufinden für uns selbst und auch für die Wissenschaft in Deutschland ist aufgrund der Konflikte, die es gegeben hat, zu schwierig. Christian Drosten hatte in unserem Gespräch daher den Vorschlag gemacht, eine Gruppe von klugen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus dem Ausland zu suchen, die in der Pandemie selbst in Deutschland keine Rolle gespielt haben. Man nimmt eine Betrachtung allein von außen vor, ohne einen Hendrik Streeck oder einen Christian Drosten. Das fand ich eine interessante Überlegung. Nimm Expertinnen und Experten, die in diesen Dingen vollständig neutral sind, und lass sie noch mal einen kalten und kühlen Blick auf die Frage des Handelns der Wissenschaft in der Pandemie werfen.

Eine spannende Idee. Dann wären Sie gar nicht an der innenpolitischen Aufarbeitung beteiligt, Herr Drosten?

Drosten: Ich halte es für undenkbar, dass die Personen, die selber involviert waren, jetzt in Zukunft als Experten beispielsweise für eine Enquete-Kommission ausgewählt werden können. Das halte ich für nicht valide. So etwas wäre auch gegen alle Regeln in der Wissenschaft. Wir begutachten da auch nicht unsere eigenen wissenschaftlichen Endergebnisse und Produkte. Wir lassen da immer neutrale Personen draufschauen, in der Regel natürlich aus dem Ausland, weil die allein durch die Distanz neutral sind. Ich würde mich auch weigern, da als Experte aufzutreten, wenn das Geschehen beurteilt werden soll. Im Nachhinein kann ich für mich sagen, ich habe alle meine Aussagen immer transparent gemacht. Das Protokoll des Podcasts ist das Protokoll meiner Aussagen. Ich habe in der Politikberatung nie andere Dinge gesagt, als dort festgehalten sind.

Mit allen Erfahrungen, die Sie in den letzten vier Jahren gemacht haben, würden Sie im Falle einer neuen Pandemie noch einmal die gleiche Rolle einnehmen?

Drosten: Ich bin immer sehr dafür, dass man nur über das spricht, mit dem man sich auch wirklich auskennt. H5N1 ist jetzt schon eine Gratwanderung für mich, ich arbeite nicht an Influenza, das ist nicht meine Expertise. Es ist natürlich ein respiratorisches Virus, das sehr ähnlich wie Coronaviren übertragen wird. Und ich habe natürlich jetzt akut in nächster Zeit noch eben eine gewisse Reichweite. Momentan habe ich aber nicht das Gefühl, ich muss mich jetzt ganz in die Öffentlichkeit stellen, um große Warnungen auszusprechen, weil ich auch noch nicht finde, dass diese Situation besteht. Und meine Rolle wäre vielleicht, falls so eine Situation irgendwann mal aufkommt, den Personen, die wirklich zuständig sind, die sich wirklich auskennen, mit diesem Virus, vielleicht zu helfen, auch Gehör zu finden. Aber als Fachexperte bleibe ich lieber tatsächlich bei meinem Feld. Und das sind eben die Corona-Viren.

Mit Christian Drosten und Georg Mascolo sprach Hedviga Nyarsik. Das Gespräch wurde zur besseren Verständlichkeit gekürzt und geglättet. Das komplette Gespräch können Sie sich im Podcast "Wieder was gelernt" anhören.