Nach einem Jahr auf Komet Tschuri Wie Philae die Forschung voranbringt

12.11.2015, 09:40 Uhr

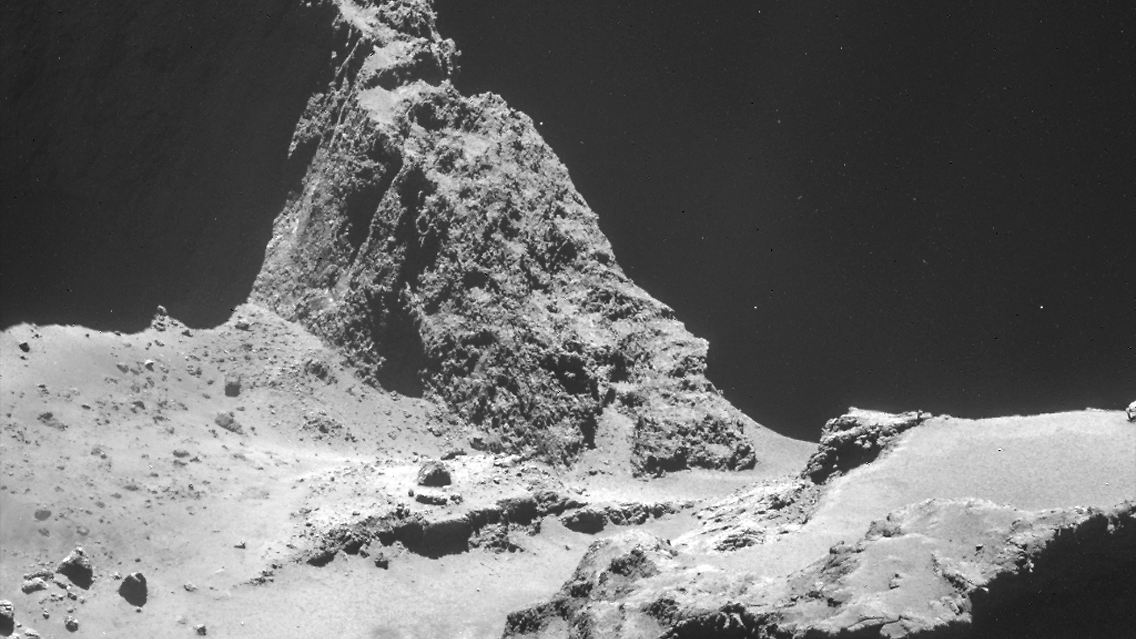

So hätte Philae eigentlich landen sollen. Doch etwas ging schief.

(Foto: ESA/ATG medialab/dpa)

Der Landeroboter hat wenig Zeit, um Daten zu sammeln. Seine Energievorräte schwinden, und es fehlt an Sonnenlicht, um sie aufzuladen. Doch die zweieinhalb Tage reichen, um bahnbrechende Erkenntnisse zu gewinnen.

Vor genau einem Jahr, am 12. November 2014, schreibt die Raumfahrt Geschichte: Erstmals gelingt es, ein menschengemachtes Objekt auf einem Kometen landen zu lassen – rund 500 Millionen Kilometer von der Erde entfernt und nach mehr als zehn Jahren Flugzeit. Es ist ein Akt hoher Präzision: Im genau richtigen Moment muss sich das Landegerät Philae von Raumsonde Rosetta lösen. 22 Kilometer sinkt es hinab, zu einem sonnigen Örtchen auf dem Kometen Tschurjumow-Gerasimenko, kurz Tschuri genannt. Sieben Stunden dauert das Manöver, dann erfolgt die erste Bodenberührung – auf die Minute genau.

Allerdings verläuft die Landung nicht ganz so wie erhofft. Die Harpune zur Verankerung löst sich nicht, Philae prallt von der Kometenoberfläche ab und beginnt zu hüpfen. Als der Lander schließlich zum Stillstand kommt, ist er zwar weder umgekippt noch in ein Loch gefallen, aber von seinem eigentlichen Landeplatz ein gutes Stück entfernt. Die Folge: Philae bekommt nicht viel Sonne ab. Was seine Solarzellen an Energie sammeln können, reicht nicht aus, um den Akku zu laden. Eigentlich will man das Mini-Labor mehrere Wochen nutzen können. Nach 2 Tagen, 7 Stunden und 56 Minuten jedoch schaltet Philae alle Instrumente ab und geht in den Standby-Modus über. Es war nur eine kurze Zeit, in der er Daten sammeln konnte. Dennoch sind die Ziele, die die Wissenschaftler mit Philae verfolgten, zu mehr als 80 Prozent erreicht. Die Erkenntnisse, die sie aus der Mission gewannen, sind bahnbrechend.

"Rosetta und Tschurjumow-Gerasimenko waren eine der größten astronomischen Überraschungen überhaupt", sagt Ralf Jaumann, Leiter der Abteilung Planetengeologie am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Berlin, im Gespräch mit n-tv.de. Was so erstaunlich war? "Der schmutzige Schneeball, wie man sich den Kometen bisher vorgestellt hat, ist kein Schneeball. Es ist im Gegenteil ganz fest zusammengepresstes Material, das aus Dreck und Eis besteht. Diese Entdeckung hat die Kometenforschung doch sehr überrascht."

Harter Boden, sensationelle Dünen

Niemand hätte gedacht, dass Tschuris Oberfläche dermaßen hart ist. Vergeblich versuchte Philae an seinem ungeplanten Landeplatz, ein Messgerät in den Boden zu hämmern. Auch Füße und Schrauben drangen nicht nennenswert in den Boden ein. Tschuris Oberfläche, so vermuten die Forscher, dürfte an dieser Stelle rund 2000 Mal härter sein als dort, wo Philae eigentlich hätte aufsetzen sollen. Am ursprünglich vorgesehenen Arbeitsplatz bedeckt eine 20 Zentimeter dicke Granulat-Schicht den Kometenboden. Die ist in etwa so weich wie Neuschnee.

Weiche Oberfläche hier, harter Boden dort – zusätzlich verblüfft Tschuri die Wissenschaftler auch noch mit Dünen. "Keiner hätte je geglaubt, dass es auf dem Kometen Dünen gibt!", sagt Jaumann. "Erst seit Tschurjumow-Gerasimenko wissen wir, dass zur Dünenbildung nicht eine Atmosphäre notwendig ist. Diese Dünen bestehen aus feinem Material, das entsteht, wenn der Komet auf dem Weg in Richtung Sonne ausgast. Die Partikel werden dann aus dem Innern des Kometen herausgeschleudert, sammeln sich an gewissen Stellen und bilden diese Dünen. Erstaunlicherweise auch ohne Atmosphäre." Wie sensationell das ist, fasst Jaumann in einem Satz zusammen: "Wenn ich das vor einem Jahr behauptet hätte – man hätte mich für verrückt erklärt!"

Wasser kommt nicht von Kometen

Die Daten von Philae und Rosetta fordern die Forscher dazu auf, noch weitere Thesen zu überdenken. So waren sie zum Beispiel davon ausgegangen, dass irdisches Wasser von Kometen kommt. Doch Messungen von Rosetta deuten darauf hin, dass es wohl Asteroiden waren, die vor Milliarden Jahren das Wasser auf die Erde brachten. Die Struktur der Wassermoleküle auf Tschuri nämlich unterscheidet sich deutlich von irdischen Gewässern.

Und dann sind da noch die Sauerstoffmoleküle, auf die Rosetta völlig unerwartet stieß. Mit denen hatten die Forscher auf Tschuri nicht gerechnet. Sauerstoffmoleküle sind reaktionsfreudig. Eigentlich hätten sie sich - so die Annahme der Wissenschaftler - längst mit dem in der Frühzeit des Sonnensystems reichlich vorhandenen Wasserstoff zu Wasser verbinden müssen. Erstaunlicherweise aber überlebten die Moleküle Milliarden von Jahren, ohne mit anderen Substanzen zu reagieren.

Tschuri hält so einige Stoffe bereit, die noch nie auf einem Kometen gefunden wurden. Sie heißen Methyl-Isocyanat, Aceton, Propionaldehyd und Acetamid, und sie sind allesamt organisch. Insgesamt wurden 16 organische Moleküle auf Tschuri nachgewiesen. Unter Umständen könnten sie zu wichtigen biochemischen Reaktionen führen.

Manches bleibt rätselhaft

Noch immer ungeklärt aber ist, wie Tschuri wohl einst entstand. Es galt zunächst als möglich, dass an seiner Entstehung magnetische Kräfte beteiligt waren. Das aber können die Wissenschaftler mittlerweile ausschließen. Messungen zum Magnetismus des Kometenkerns ergaben: nichts. Tschuris Entenform erwies sich da als aufschlussreicher. Sie deutet darauf hin, dass im noch jungen Sonnensystem zwei Kometen zusammenstießen und den heute sichtbaren Doppelkörper bildeten. Auf beiden Teilen Tschuris nämlich sind Schichtstrukturen erkennbar. Richtung und Tiefe aber zeigen, dass sie sich nicht auf dem gesamten Kometenkörper gemeinsam entwickelt haben – eine Erkenntnis, die Wissenschaftlern immerhin wichtige Hinweise auf den physikalischen Zustand des Sonnensystems vor 4,5 Milliarden Jahren liefert.

Ob es möglich ist, die Kommunikation mit Philae nochmal aufzunehmen, ist ungewiss. Gelingt es, dann könnte der Landeroboter Fotos schicken sowie Daten zur Umgebungstemperatur des Kometen. Auch das Gas, das Tschuri abgibt, wurde analysiert und die Anzahl der umherfliegenden Staubpartikel bestimmt – sofern die Kommandos, die Philae blind geschickt wurden, richtig angekommen sind. Möglich ist, dass Philae irgendwann von den Kometen-Jets (den Gasen und Staubteilchen, die Tschuri verliert) ins All geschleudert wird. Vielleicht aber fliegt er auch noch Jahrzehnte auf dem Kometen mit. Ab September 2016 bekommt er Gesellschaft: Dann setzt auch die Sonde Rosetta auf Tschuri auf. Paolo Ferri von der Europäischen Raumfahrtagentur Esa kündigte an: "Wir planen nicht ein einfaches Ausschalten, das wäre traurig. Wir machen etwas Spektakuläres." Man darf also gespannt sein.

Quelle: ntv.de