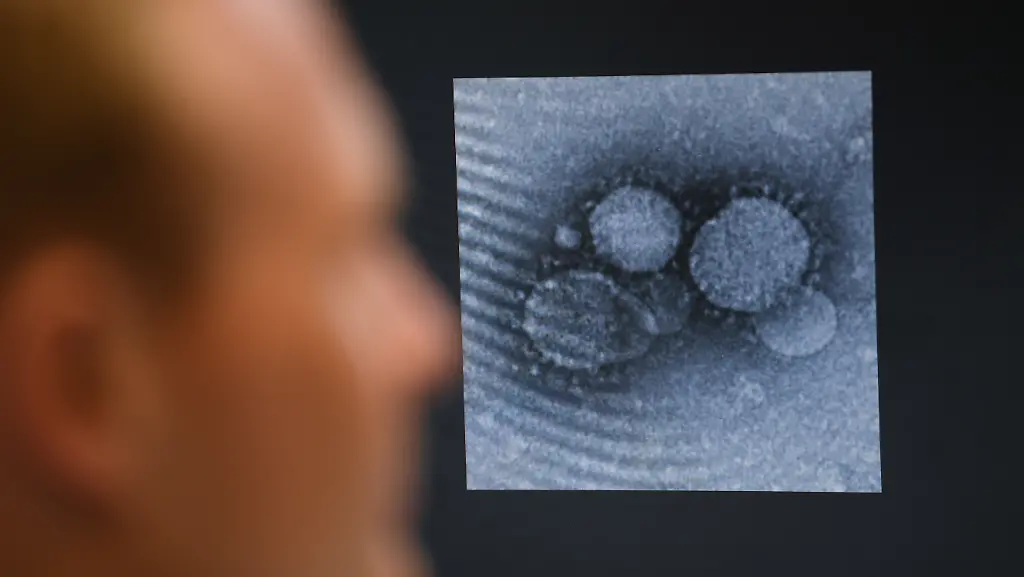

Was tun ohne Impfstoff?"Könnten Pandemie auch ohne eindämmen"

Aus der Corona-Krise gibt es nur einen Ausweg: Wir brauchen einen Impfstoff. Aber was passiert, wenn alle der mehr als 130 Projekte weltweit scheitern? Virologe Schmidt-Chanasit sagt im Interview mit ntv.de, wir könnten die Pandemie auch ohne eindämmen - das wissen wir von anderen Viruserkrankungen.

Aus der Corona-Krise gibt es nur einen Ausweg: Wir brauchen einen Impfstoff. Weltweit laufen mehr als 130 Projekte, aber was, wenn alle scheitern? Virologe Jonas Schmidt-Chanasit vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg sagt im Interview mit ntv.de, dass wir die Pandemie auch ohne Impfstoff eindämmen könnten - das wissen wir von anderen Viruserkrankungen. Das größere Problem könnte sein, dass ein Impfstoff gegen das Coronavirus vermutlich nicht reichen wird. Darauf deuten die ersten klinischen Studien hin.

ntv.de: Bei der Impfstoffentwicklung stehen augenscheinlich zwei Fragen im Vordergrund: Wann wird der erste Wirkstoff gegen das Coronavirus gefunden? Und, wie viele Dosen können wir anschließend wie schnell produzieren? Die Möglichkeit, dass alle Projekte scheitern, wird fast nie erwähnt. Aber auch Erkältungen werden von Coronaviren verursacht, dagegen können wir uns nicht impfen lassen. Was ist der große Unterschied?

Jonas Schmidt-Chanasit: Zu den Erkältungsviren gehören auch vier Coronaviren, die bei uns in Deutschland schon längere Zeit zirkulieren, das ist richtig. An einem Impfstoff dagegen wurde aber nie mit der aktuellen Intensität geforscht, weil keine Notwendigkeit dafür bestand. Beim neuen Coronavirus ist das etwas anderes. Wir haben wirklich intensive Forschungsbemühungen. Hunderte von Projekten, die darauf ausgelegt sind, möglichst rasch zumindest einen Impfstoff-Kandidaten zu entwickeln, der dann in die klinischen Phase gehen kann, wo geschaut wird: Wie gut ist die Wirksamkeit? Wie stark sind unerwünschte Nebenwirkungen? Diese Sicherheit muss gewährleistet sein, wenn ein Impfstoff zum Einsatz kommen soll. Die Chancen stehen gut, dass etwas gefunden wird.

Die Impfstoffentwicklung ist also eine Frage des Aufwands?

Die entscheidende Frage im Fall des Coronavirus ist eher der Zeitraum: Gelingt das schon im nächsten Jahr oder vielleicht doch erst später? Das kann im Moment niemand seriös voraussagen. Aber alle Daten, die uns vorliegen, und die nehmen jeden Tag zu, deuten darauf hin, dass die Chance auf einen Impfstoff wächst. Wir wissen mittlerweile, dass nach einer überstandenen Coronavirus-Infektion eine Immunität entsteht. Das macht Hoffnung.

Auch wenn es unwahrscheinlich ist: Gehen wir einmal davon aus, wir finden keinen Impfstoff. Gibt es für diesen Fall eine Art Notfallkonzept?

Es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten: Sie entwickeln einen Impfstoff, um einen großen Teil der Menschen zu impfen und dadurch eine Immunität hervorzurufen. Oder Menschen infizieren sich und eine natürliche Immunität entsteht. Das kennen wir von anderen Viruserkrankungen. Da entwickelt sich der Schutz auf natürliche Weise, indem sich eine gewisse Anzahl von Menschen in einer Population infiziert hat.

Keine Alternative?

Eine Alternative wäre die Verfügbarkeit eines Medikaments. Damit können sie die Erkrankung behandeln und schwere oder tödliche Verläufe verhindern. Dann würde das Coronavirus nur noch zu einer leichten Erkrankung führen, ohne die dramatischen Folgen, die wir in den letzten Wochen erlebt haben. Eine weitere Möglichkeit der medikamentösen Intervention wäre die sogenannte Prä-Expositions-Prophylaxe, die wir beim HI-Virus anwenden. Das heißt, eine prophylaktische Tabletteneinnahme verhindert die Infektion, ich bin auf diese Weise geschützt. Insofern könnten wir also auch ohne Impfstoff Einfluss darauf nehmen, wie sich die Pandemie in der Bevölkerung ausbreitet und wie man bestimmte Personengruppen besonders gut schützt.

Wir könnten uns auch ohne Impfstoff nur mit Medikamenten vor einer Infektion schützen?

Das ist sehr spekulativ, aber es könnte Medikamente geben, die wir für die Behandlung bereits Erkrankter einsetzen und andere Medikamente, die Sie generell vor einer Infektion schützen. Das kennen wir von anderen Viruserkrankungen. Daran wird momentan genauso intensiv geforscht, wie an Impfstoffen. Insofern bin ich zuversichtlich, dass wir über kurz oder lang den Kampf gegen das Coronavirus gewinnen.

Sind wir auf einem guten Weg?

Ja, weil zum ersten Mal in der Geschichte der Virologie auf internationaler Ebene sehr viel Geld in die Forschung und Entwicklung von möglichen Medikamenten investiert wird.

Dabei kann es durchaus sein, dass mehrere Wirkstoffe im Rahmen einer Kombinationstherapie eingesetzt werden. Wir haben in Hamburg durch Obduktionen herausgefunden, dass als Komplikation einer Covid-19-Erkrankung Blutgerinnsel auftreten können. Das können wir künftig verhindern, weil dafür bereits verfügbare Medikamente existieren. Insofern bin ich zuversichtlich, dass wir in nicht allzu ferner Zeit über Wirkstoffe verfügen, die zumindest schwere, kritische oder tödliche Verläufe verhindern. Wenn wir unseren heutigen Kenntnisstand mit dem zu Beginn der Pandemie vergleichen, sind wir schon ein ganzes Stück schlauer. Wir kommen dem Virus mehr und mehr auf die Schliche.

Was ist bei der Impfstoffentwicklung die größte Herausforderung?

Die Frage ist: Bei welchen Patientengruppen können wir den Impfstoff einsetzen? An den klinischen Studien, die derzeit laufen, nehmen Patienten im Alter zwischen 18 bis 55 Jahren teil. Das heißt, die eigentliche Risikogruppe der über 60- oder 65-Jährigen ist dort gar nicht vertreten. Das ist problematisch, weil bestimmte Impfstoff-Kandidaten, die beispielsweise auf attenuierte Viren - also auf abgeschwächte, aber immer noch lebensfähige oder vermehrungsfähige Viren - setzen, bei älteren Menschen wahrscheinlich nicht eingesetzt werden könnten.

Es könnte sein, dass wir verschiedene Impfstoffe für unterschiedliche Bevölkerungsgruppen brauchen?

Ja. Bei einer Immunsuppression, wenn das körpereigene Abwehrsystem unterdrückt wird, können bestimmte Wirkstoffe nicht verabreicht werden. Insofern bräuchten wir am Ende vielleicht sogar mehrere differenzierte Impfstoffe. Dann könnten Kinder mit einem anderen Impfstoff als gesunde Erwachsene behandelt werden. Kinder reagieren anders auf Impfstoffe, ein Aspekt, den man auch in Betracht ziehen muss. Nach allen Erfahrungen, die wir beim Einsatz von Impfstoffen bei unterschiedlichsten Erkrankungen haben, ist dies ein durchaus wahrscheinliches Szenario.

Ist das Coronavirus ein besonders komplexes Virus und die Impfstoffherstellung kompliziert?

Es ist nicht so, dass man einfach mit dem Finger schnipsen kann und schon ist der Impfstoff wie von Zauberhand da. Aber die Kollegen, die an der Entwicklung dieses Impfstoffs arbeiten, haben in den letzten Jahren sehr intensiv geforscht, gerade was das Grundgerüst von Wirkstoffen betrifft. Das muss man sich wie ein Baukastensystem vorstellen. In ein bereits bestehendes System integriert man einen bestimmten Baustein von einem neuen Erreger und beobachtet die veränderten Reaktionen. Man muss also nicht mehr bei Null starten, sondern hat schon einen wissenschaftlichen Vorlauf und damit auch einen zeitlichen Vorteil. Deshalb bin ich auch sehr hoffnungsvoll, dass man demnächst die ersten Kandidaten haben wird, mit denen man in den klinischen Studien weiterarbeiten kann.

Kann man das mit technologischen Fortschritten zum Beispiel bei der Entwicklung von Computern vergleichen? Die waren anfangs riesengroß und wahnsinnig teuer. Jetzt sind sie günstig, passen als Smartphone in unsere Hosentasche und können trotzdem viel mehr leisten.

Ja. Das ist auch jenseits des jetzigen Sars-CoV-2-Ausbruchs wichtig. Die nächste Pandemie wird kommen. Und deshalb ermöglichen uns diese Bausätze, ein viel schnelleres Reagieren. Das heißt, wir müssen in ein bereits bestehendes Stahlskelett, wenn man jetzt mal an die Architektur denkt, nur die Raumordnung verändern, damit das Haus für den nächsten Nutzer passt. Dieses Baukastenprinzip existierte schon, als es mit Corona losging. Ansonsten hätte es Jahrzehnte oder wenigstens mehrere Jahre gedauert, bis es überhaupt zu einem Impf-Kandidaten gekommen wäre.

Also, bei allem Leid der letzten Wochen, bei allen Einschränkungen, denen Millionen Menschen ausgesetzt waren, wir haben die berechtigte Hoffnung, in nicht allzu weiter Ferne nicht mehr an dieser Viruserkrankung sterben zu müssen. Diese Hoffnung hätte es vor 20 Jahren nicht gegeben.

Das Gespräch führte Christian Herrmann